リペア中のExplorerの金メッキのパーツを,ヒマヒマ磨いています。

アルコール,シンナー,スペースショット(っていう洗剤),どれもベタベタして酷いことになっているパーツをきれいにする決定打にはなりません。

結局,ホームセンターで売られている「金メッキ磨き用クロス」が一番綺麗になりました。ただ,ちょっと金色の色が薄くなりますよね。ベタベタのそのままと,どっちが質感が良いでしょうか。やっぱりちょっとキラッとしてる方が好みかな。「stay home」に飽き飽きでいらっしゃる方には「金メッキ磨き用クロス」,オススメです(笑。

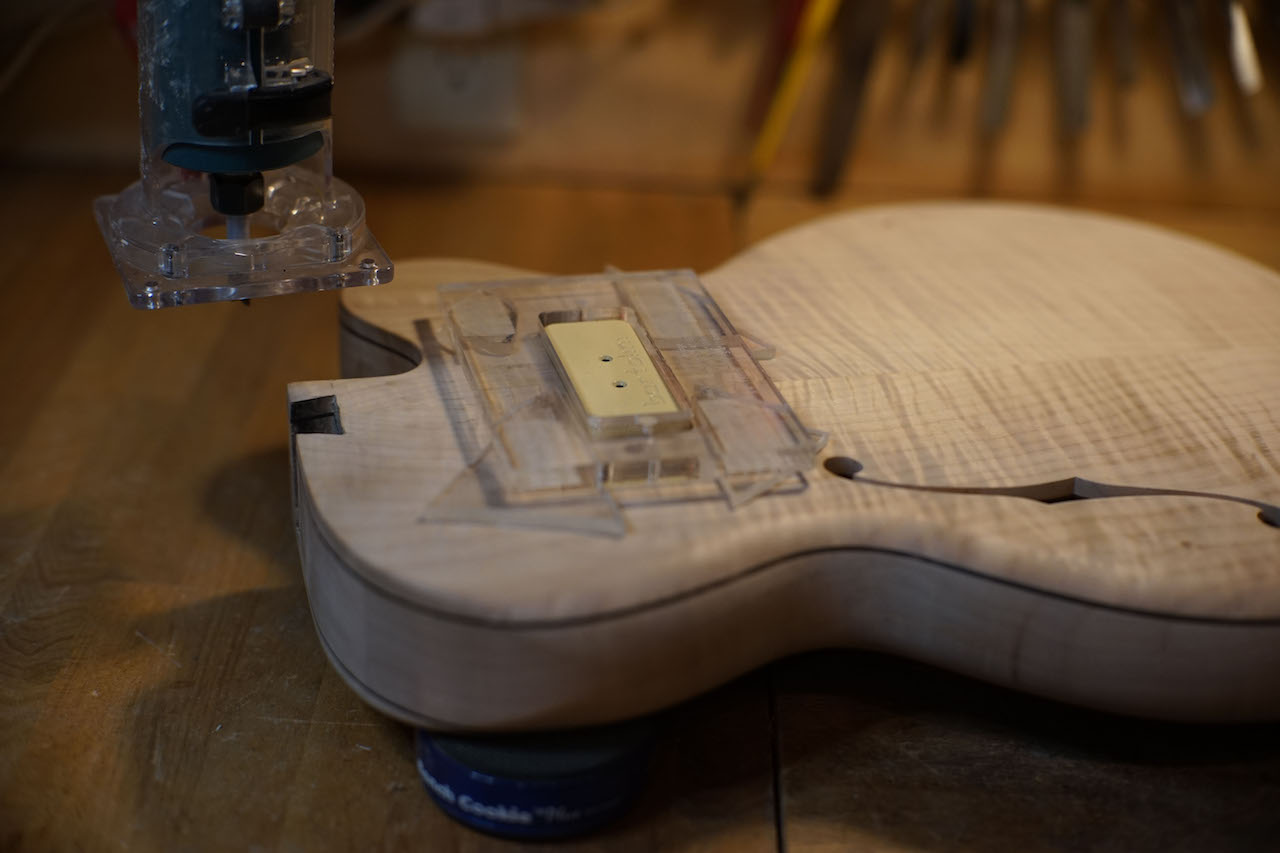

14inch Semi-hollowの塗装の準備は,しばらく中断してましたが,端材を使って調子を見ていました。

着色せずにウッドサンディングシーラーを塗ってちょいとペーパーを掛けたのがこんな感じ。Mapleの種類によって,クリアを塗っただけでこんなに赤くなるのもあるんですよね。真っ白のままのはEuropeanに多いですかね。今回のは「赤みが差す」方でしたので,このまま行こうかな,,と。

スーパーマーケット以外に人がいないように感じる日曜日の札幌です。