Explorer’s head.

こういうの,バナナヘッドって言うんですよね。

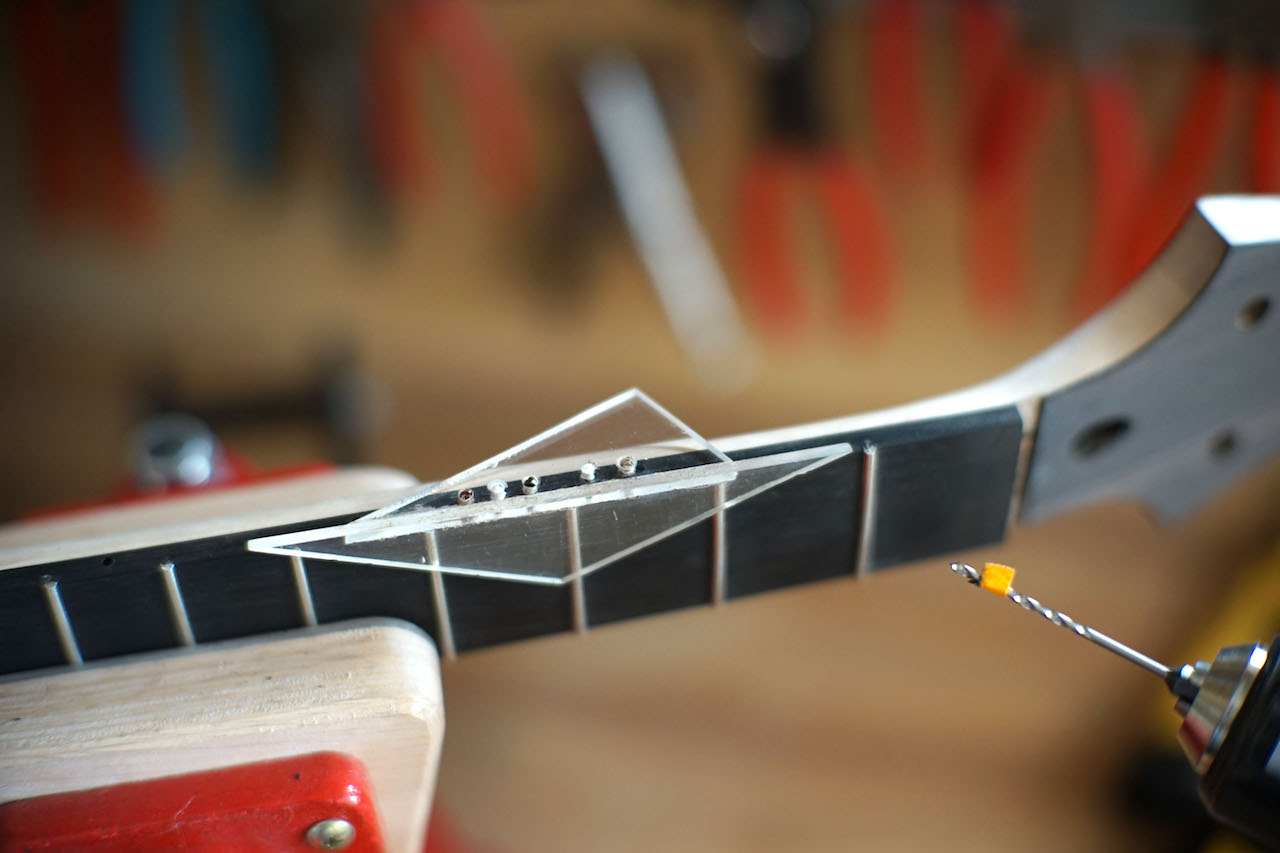

フェイスの,失われたナット側部分を作りました。オリジナルはプラスチックなのですが,同じ素材は持ってませんでしたので,まず厚みを調整するためにエボニーの薄板を貼り,その上にファイバーベニヤをきっちり合わせて貼りました。この素材はGibsonなどのフェイスに使われてますよね。

ぴったり合わせたと言っても,今回は異素材どうしの組み合わせ,,。あらまー。

こういう部分のリペアって,難易度高いですよね,,。って

え?,,そう,思ってるの,もしかして僕だけですか?。

雨の札幌です。