Shop Label.

ボディの中にラベルを貼ります。

直接ボディに書くこともありますが,やり方はいつもその時の気分です(笑。

トップ材を接着する準備も整って来ました。

もうちょっとですね。

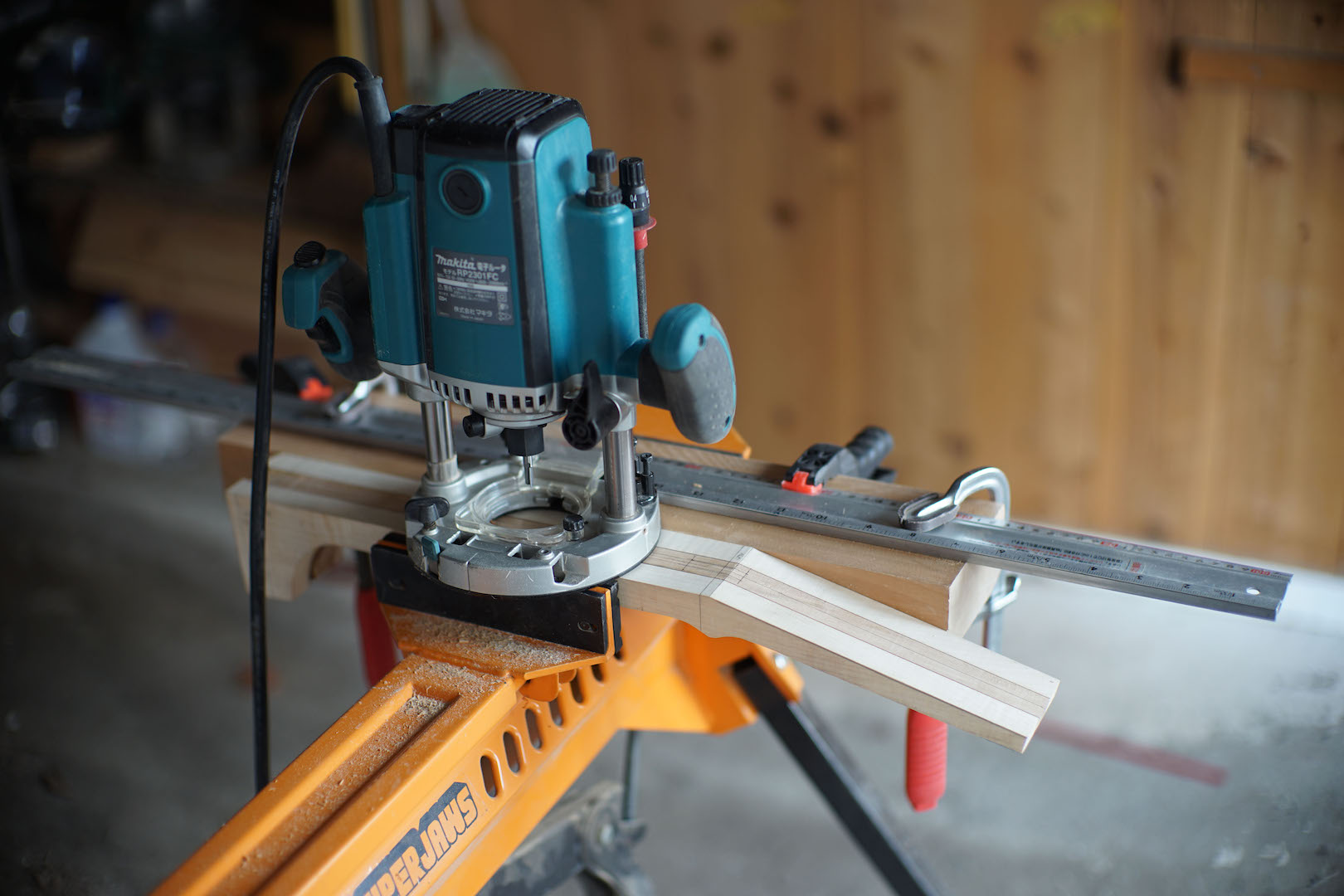

ネックの方は,トラスロッドの溝を埋めているところ。

意外と手間はかかりますよね。

ニカワを使う作業はなるべくまとめたいですが,そうも行かないですね。

両端にまず蓋をして,直線部分を埋めたらヘッドに耳をつけましょ。

そんで,次はFingerBoardの準備です。

エボニーを出して来て品定め。

15inchモデルは,基本Macassar Ebonyを使っていますが,残りが少なくなったかな。

長材を切ればありますが。

この種の木材は乾燥に非常に時間がかかるので,自分の工房で「5年は寝かせろ」とか,「いやいや7年以上は寝かせる」とか聞きますよね。

長い長い楽器作りの先人たちの知恵なんでしょうね。大手のファクトリーではそうは行かないんでしょうが。

私もなるべく古いの(入手から時間の経ったもの)を使うようにしています。

今見たら,一番古いのは2006年って書いてありました。

こんだけ経ってたら大丈夫でしょ。

入手年が新しくなるにつれ,「真っ黒」ではなくなって来ている感じもしました。

ま,ものによりますけどね。

中には「100年以上前の家具から切り出したブラジリアンローズウッド」なんてのもありましたが,こんなの恐ろしくて使えないですよね,,(笑。

何か特別なのに使いましょうか。

マダガスカル,カメルーン,インド,,,。輸出停止になる前に日本に入って来たものを含めて,世界中からこれら「黒い」エボニーが集められています。

現地で挽いたものが最近は主流なのかな。

加工前のモノは輸出規制,,とか,いろんな事情があるんでしょうね。

樹脂で固めたようなのや,全部樹脂の人造エボニーも個人製作家向けに出回るようになって来ましたよね。

でも,まだ使ったことはありません。音はどうなのかな。

African Blackwoodは,規制がかかる前にまとめて購入したのがまだありますが,今後は手に入らないのかもしれませんね。

最近見ないな。

気温の上がって来た札幌です。