最後の磨き。

Meguiar’sの Mirror Glaze #7で磨きました。

このくらいでいいかな。

ダブルアクションのポリッシャーとかがあれば,もっともっとキラキラになるんでしょうかね。いや,根性があれば,手磨きでもさらに上があるんでしょう。

ちょっと保留して,ハードウェアの準備に入りましょうか。

良い日差しの札幌です。

最後の磨き。

Meguiar’sの Mirror Glaze #7で磨きました。

このくらいでいいかな。

ダブルアクションのポリッシャーとかがあれば,もっともっとキラキラになるんでしょうかね。いや,根性があれば,手磨きでもさらに上があるんでしょう。

ちょっと保留して,ハードウェアの準備に入りましょうか。

良い日差しの札幌です。

「磨き」は,その専門家がいるくらい,奥が深い分野ですよね。

ニトロセルロースラッカーの厚みは,多分すごく薄い部類でしょうから,無理な事も出来ません。要は手探りでやり続けるだけ。

今現在,こんな感じです。小さな気泡のようなアラが目立つので,行ったり来たりの連続です。

実際,ゴールは「気が済むところ」なので,ますますわからなくなるのですが,考えてみれば,それは「磨き」だけの話ではないですよね。製作の全部がつまりは「気が済む」ところの見つけ方なんでしょうね,,などと綿ぼこりでヒドイことになっている狭い工作室で思ったりしています。

コロナの感染者0の日も時々あるようになった,曇り空の札幌です。

Explorerのグリップ。

Stewmacの’59LPのテンプレートをあててみると,,あれ,このテンプレ,細すぎない??。でも、、そういえば昔触った50年代のES175のネックも異常に細かったなー、、これでいいのかと思ったなー、、。はて,せっかくだから試しにこれに合わせましょうか,,うーん。

どうしようかな。

誰か,’59 original Burstの寸法取らせてもらえませんか。

Rosewood Fingerboard.

アールを取ったのでフレットの溝の深さもきちんと調整しました。溝の深さは2mm。

きちんとR12になるように手鋸で切り直します。

それにしても,このRosewood,ブラジリアン??って感じの色ですよね,多分違うと思いますが(笑。でもひょっとして,,,。

ネックの削り開始。

なんだかベルトサンダーは使いたくなくて,カエルみたいな形のこのカンナで削り始めました。

角をザッと落として完成をイメージします。あとは,ヤスリやスクレーパーで整えていく感じです。

ヘッド側の曲線はこんな感じかな。

これをスムーズな曲面に仕上げて行きます。そういえば,ヘッドの裏の仕上げはどうしましょうか。

完コピを目指したわけじゃないんですが,何となく似てきましたかね。

無心に削り続けていると,心がリラックスしている自分に気づきます。

コロナや,米国のデモのニュースなどって,きっと知らず知らずのうちに結構なストレス源になってますよね。ただの情報ってんではなく,それらに実際に僕らの日常が作り変えられてしまってるんですから。

といって,ネックばかり削ってるわけには行かないですよね,残念(笑。

日曜日を工作室で過ごすのは1ヶ月ぶり。

「焦っても仕方ない」と友からメール。なんだか焦ってる自分に気づかされました。

それでも日差しの穏やかな札幌です。

21mm.

Explorerのナット付近のネックの厚みです。

ノギスでの実測ですので,大まかですが,3F辺りまでは同じで,8Fで22mm, 14Fが24mmといった感じです。ネックの中央部分の指板上部からの厚み。Gibsonは色んなモデルのネックを採寸していますが,まぁまぁこんな感じなんじゃないでしょうか。もちろんそれぞれ微妙に違いますが。厚みを整えてから丸くしていきます。

r 12.

Fingerboardのラディウスは,R 12inch でした。

どれも完全な円弧ではありませんから目安です。

これもオリジナルに合わせて行きましょうか。

ベルトサンダーを使わず,木工ヤスリで厚みを整えました。ここら辺はその時の気分です。

まぁ,どっちにしても平面出しは最後は手ですよね。

緊急事態宣言が解除された札幌です。

クリアを吹いてから2週間経ちました。

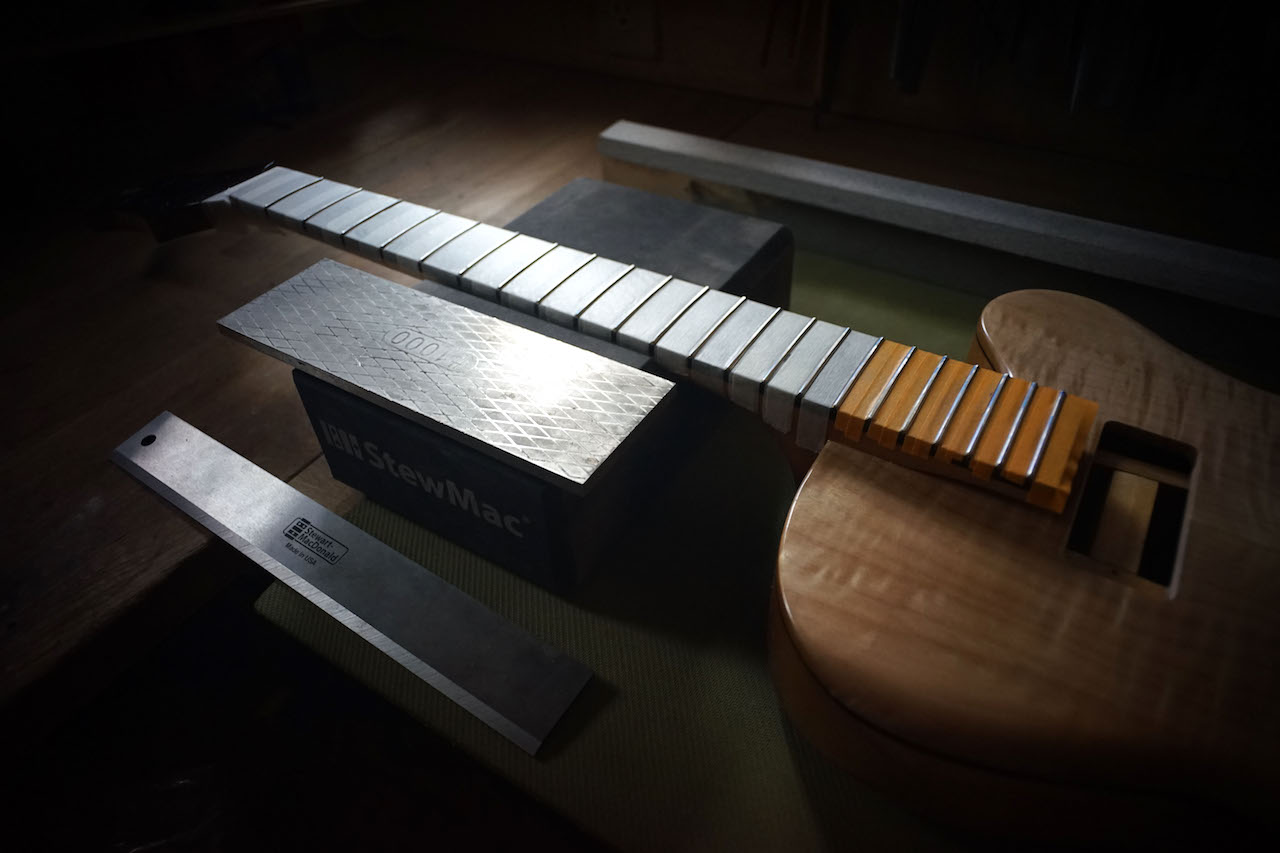

ボディの最終仕上げに入って行きましょうか。どこまで行けるかな。ああ,でもその前にフレットのレベリングをしておきましょ。

帰宅してから,いそいそ指板のマスキング。って,もう夕方じゃないですか。

まぁこの作業は自然光でなくてもいけますので,慌てなくてもいいんです。ストレートなアルミの角パイプにサンディングペーパーを貼ったもので,まずはフラットにして,ダイヤモンド砥石でさらに整えて,フレット用のヤスリで仕上げます。

さらにドレメルルータでコンパウンド仕上しました。

明日から「緊急事態宣言解除?」が聞こえてきた,曇り空の札幌です。

アセトン。

Rosewoodの指板を接着する前の脱脂はアセトンを使います。

ボロ切れが小山になるほど拭きましたが,結構しつこかったです。先人の知恵をお借りして,接着剤が入るように傷もつけました。

ゴシゴシ拭きながら,以前の失敗を思い出しました。

一度だけリグナムバイタを指板に使ったことがあったのですが,数年後にオーナーから「畳の上でギター倒しちゃったんだけど,その時指板が取れちゃって,,,」と修理に持ち込まれた事がありました。「え!!!」。

ネック自体は無事でよかったのですが,リグナムバイタ,ほんとに綺麗に剥がれちゃってました。もうそりゃ,めっちゃ焦りましたとも!。

んで,それっきりリグナムバイタを指板に使うのはやめましたが(笑,あれ,Rosewood以上に脂分のある木材なので,もっとしつこく脱脂すべきだったんだとその時反省しました。もちろん再取付前にはアルコール,シンナー,アセトン,考えられる限り手持ちの材料で脱脂してから元に戻しましたが,あれから「取れた!」と帰ってきてませんので,大丈夫だったようです。よかった,,,。

若かりし頃のJohn Scofieldさんが,指板を張り替えた古いES-335を使ってたことありますよね。

バインディングのない,エボニーのFingerboardの335.

それ見てティーンエイジャーの私,衝撃を受けたんです。

もちろんその時は自分が楽器を作るようになるとは知らなかったんですが(笑,それ以来,ギターの指板もヴァイオリンのように張替えが効くようにすべきなんだな,,と思うようになったみたいです。

それにしても,指板を張り替えてまで,使ってもらえる楽器は幸せですよね。

なので,今回もニカワで貼りましょうか。

日暮れまでには,まだ時間があるはずなのに,まるでもう陽が落ちかけているような暗さです。

スタンドライト総動員でペグの穴を開けました。

ヘッドプレートにはもちろん,元の穴が開いてますからズレないように慎重に,,。

もうちょっと大きいちゃんとしたボール盤があったら,もっと精度が,,,

といつも思いますが,このチビッコでなんとかしましょう。

ついていたTunerはmade in Japanと書いてありますがメーカー名はなし。

飲み込む部分の直径は9.88mm(ノギスにて)。

10.0mmのドリルビットでぴったりです。

うまくいきました。

ちょっと晴れ間が覗いた時,車庫で2回目のサンディングシーラーを吹いてました。すぐにドンヨリ曇ってしまいましたが。

まだ自粛の札幌です。