Center Joint 完了。

一晩おいてクランプを外したところで記念撮影。いつもそうですが,ボディ材のこの作業を終えて手に取った時「さー,始まるぞー」って気持ちになります。旅の始まりって感じですかね。

昨日接着し終えて,ネックの製作の準備を始めました。1本分はすでに5ピースの接着まで完了していましたので,もう1本分用意します。

ところでこの17inch用に途中まで作ってあるネック,いつやったのか覚えてませんでした(笑。2年前の今頃やったことになっているので,15inchを作ってる時に,ついでに用意していたんでしょうね。ヘッド角16度に切り出していましたので,今回使うことにします。14度でも製作していますが,今回はキツイ方でやりたいな,と。

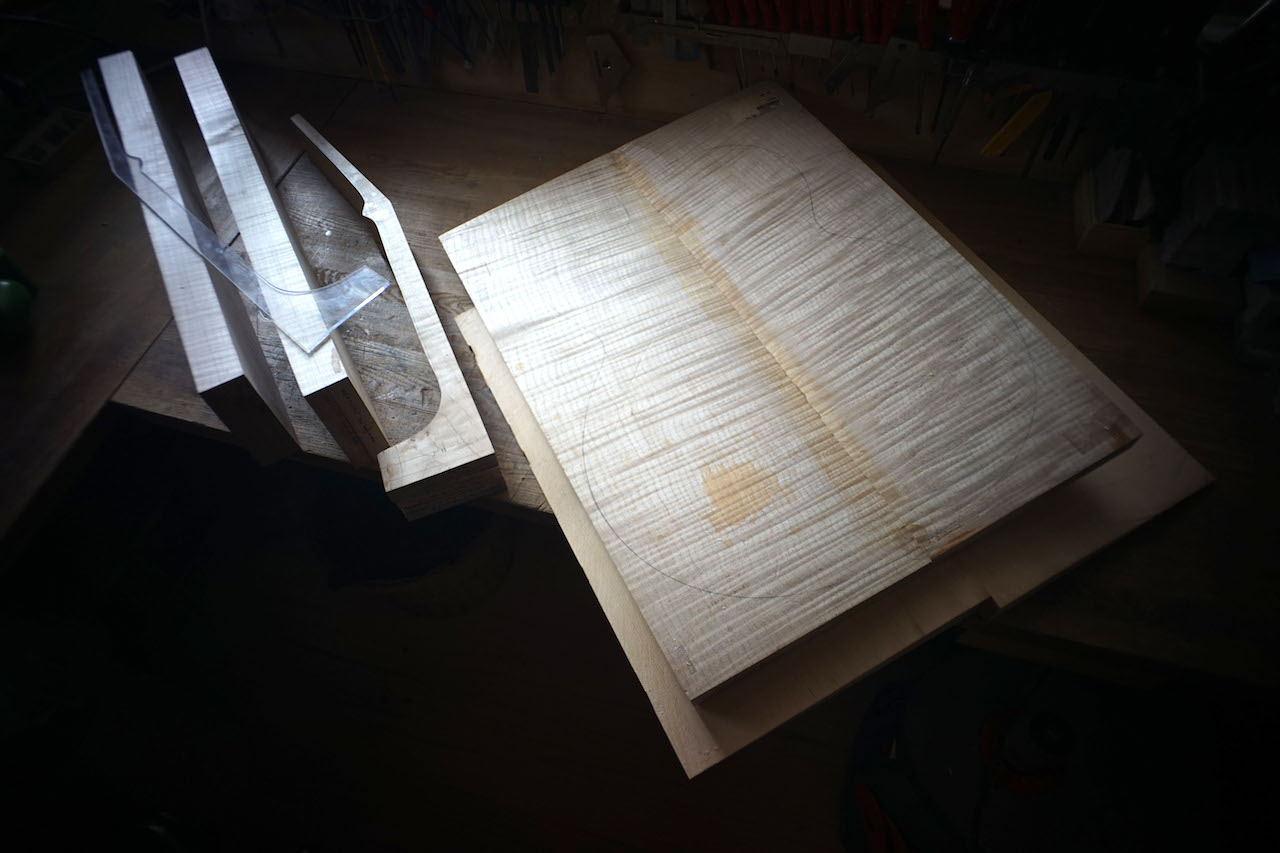

最初に引っ張り出してきたのはこのFlame Mapleの角材。

ワンピースでやるにはちょっと寸足らずでした。残念。ソリッドみたいなヒールの短いやつなら行けそうですが,またお蔵入りですね。

次はこれ。150mm角の材を割ったものが2枚ありましたので,これを使おうかな,と。細かな節がありますので,それらを避けて使いましょうか。微妙な厚みなので,2枚にスライスして使おうと墨を入れました。これ,こないだ完成した14inchのSemi-Hollowのボディに使った材料です。端材が大きすぎて勿体無い気もしてるんですが,なんかに使えるでしょうかね。

朝起きたら雪が5センチくらい積もっていた札幌です。