アセトン。

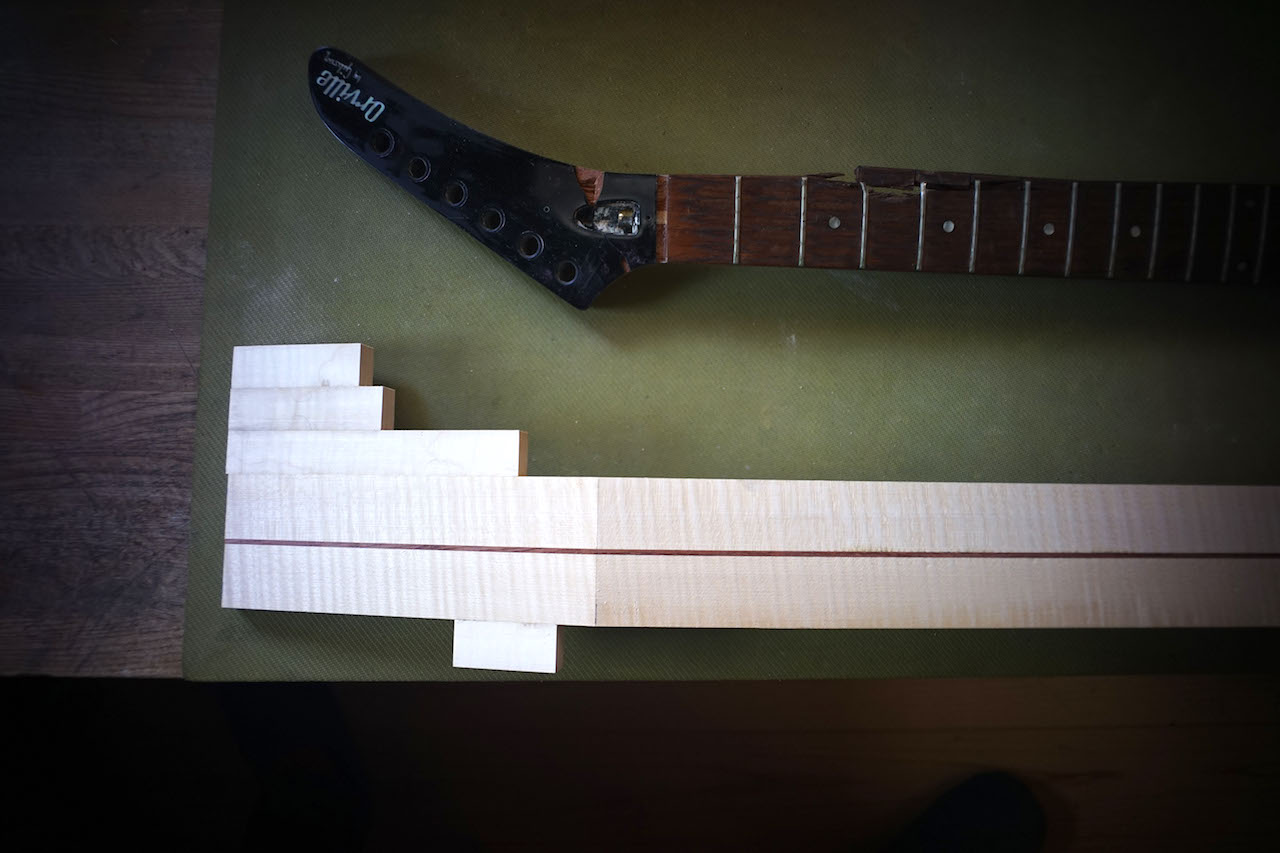

Rosewoodの指板を接着する前の脱脂はアセトンを使います。

ボロ切れが小山になるほど拭きましたが,結構しつこかったです。先人の知恵をお借りして,接着剤が入るように傷もつけました。

ゴシゴシ拭きながら,以前の失敗を思い出しました。

一度だけリグナムバイタを指板に使ったことがあったのですが,数年後にオーナーから「畳の上でギター倒しちゃったんだけど,その時指板が取れちゃって,,,」と修理に持ち込まれた事がありました。「え!!!」。

ネック自体は無事でよかったのですが,リグナムバイタ,ほんとに綺麗に剥がれちゃってました。もうそりゃ,めっちゃ焦りましたとも!。

んで,それっきりリグナムバイタを指板に使うのはやめましたが(笑,あれ,Rosewood以上に脂分のある木材なので,もっとしつこく脱脂すべきだったんだとその時反省しました。もちろん再取付前にはアルコール,シンナー,アセトン,考えられる限り手持ちの材料で脱脂してから元に戻しましたが,あれから「取れた!」と帰ってきてませんので,大丈夫だったようです。よかった,,,。

若かりし頃のJohn Scofieldさんが,指板を張り替えた古いES-335を使ってたことありますよね。

バインディングのない,エボニーのFingerboardの335.

それ見てティーンエイジャーの私,衝撃を受けたんです。

もちろんその時は自分が楽器を作るようになるとは知らなかったんですが(笑,それ以来,ギターの指板もヴァイオリンのように張替えが効くようにすべきなんだな,,と思うようになったみたいです。

それにしても,指板を張り替えてまで,使ってもらえる楽器は幸せですよね。

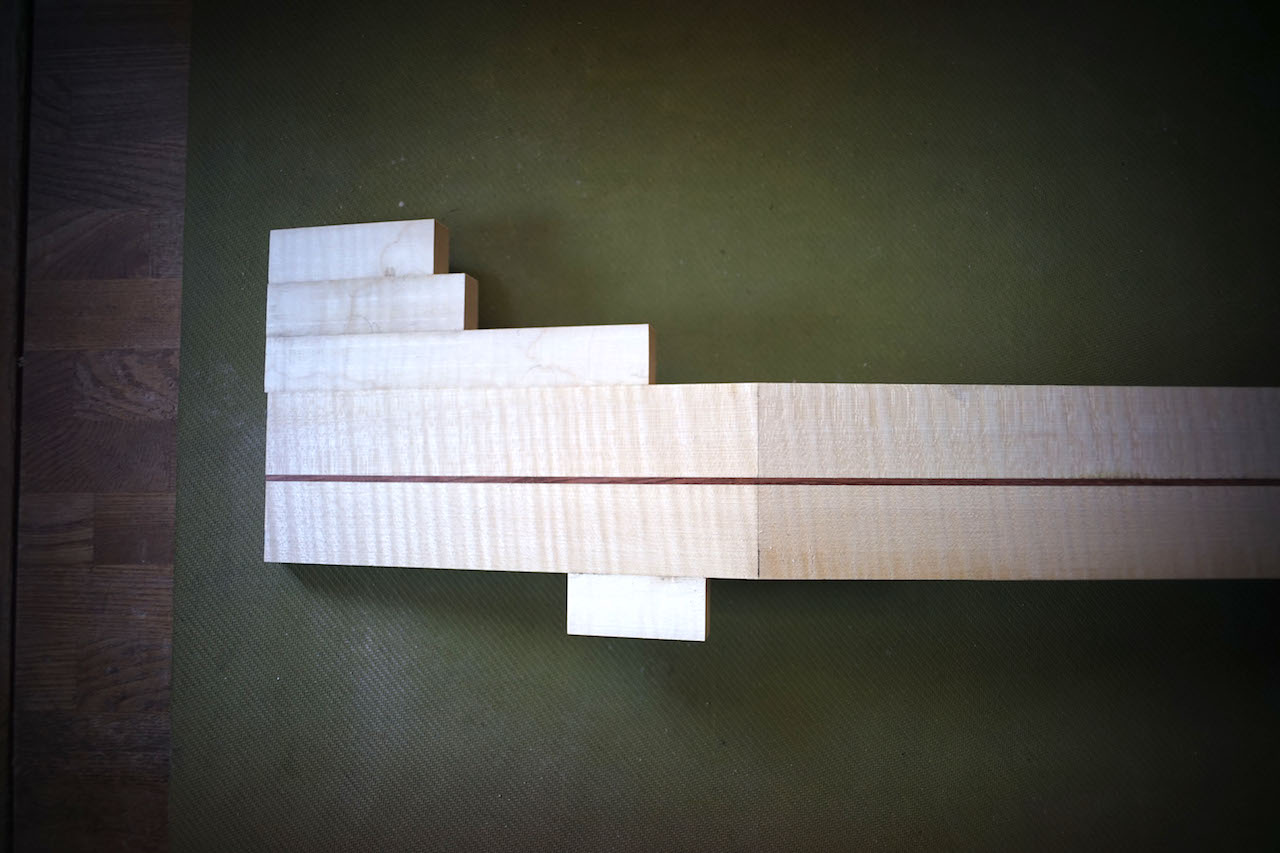

なので,今回もニカワで貼りましょうか。