Crack Repair.

実行に移します。

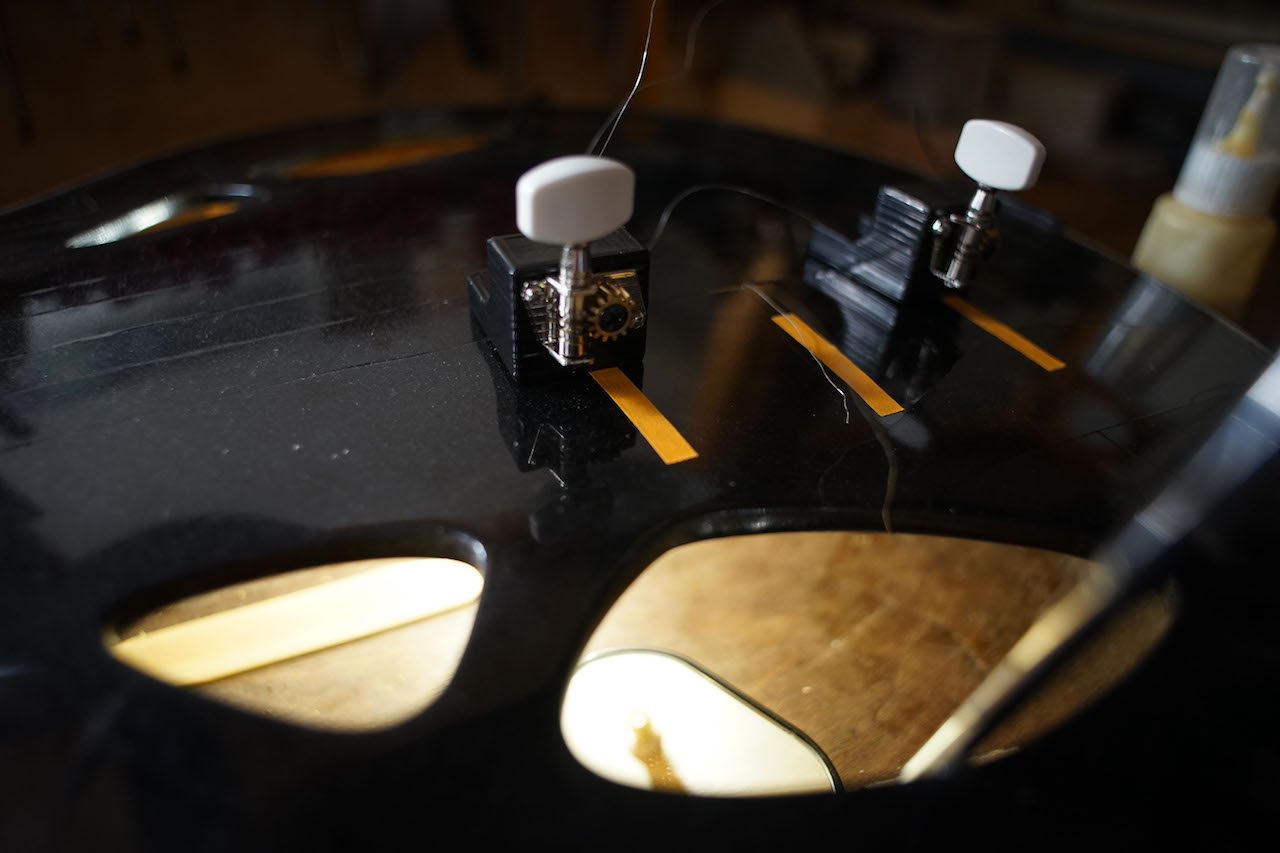

今回は,”Stewmac Crack repair Tools”のまんま,やってみる事にしました。先週のあの丸いやつでいきます。

自分用の楽器ですので遠慮は要りません,,,っていうか「そもそも割るなよ!!」と即座にツッコミ入れましたよね,,。とほほ。

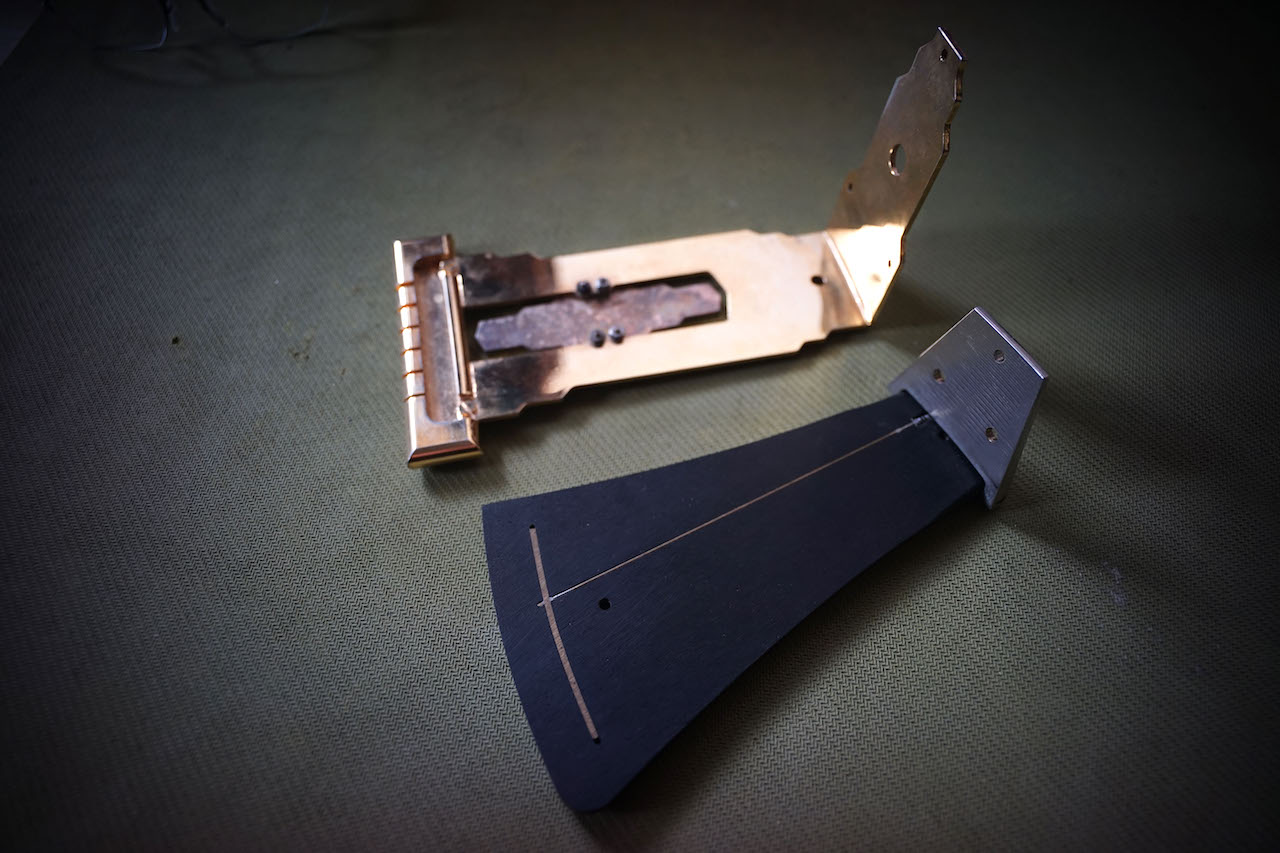

使用したワイヤーは 0.23mmのステンレス。

ホームセンターで普通に売ってました。強度不足だったら困るな,,と0.27mmのものも買いましたが杞憂でした。一番細いので十分です。

ピンバイスを使う必要はありませんでした。ボディ内部から見ると,ほとんど開いていないように見えましたが,0.23mmのワイヤーは通りましたので。

ボディ表面にたくさんウェザーチェックが入っていますが,内部まで通ってしまったクラックはここ1箇所でした。そもそも,このボディ,トップのみ「墨+いろんな黒+ニトロセルロースラッカー」という,超実験的な塗装をしましたので,多分原因はその着色方法にあったように思います。ま,実験ですから,,。貴重な経験をした,,と日記には書いておきます。

8週間ぶりに週末が晴れた札幌です。

11.75inch Archtop 14inch 14inch archtop 14inch Prototype 15inch Archtop 17inch Archtop Amek archtop Bass Bubinga Chaki Curlymaple Double Cutaway Ebony EF28-70 2.8L Elmarit-M28mmF2.8 Elmarit-R 24mmF2.8 Elmarit-R180mmF2.8 Explorer修理 Gibson Ibanez in case of Inlay Jingle JohnnySmith Keyaki Kluson newFD300mm2.8L Noctilux 50mmF1.0 M Nylon repair Rupes Semi-Acoustic Shellac Summarex85mmF1.5L Summaron35mmF2.8M Summicron-R 50mmF2 SuperAngulon21mm F3.4 M Tailpiece ToneWoods Tools Walnut アーチトップギター製作 ギター製作 左市弘