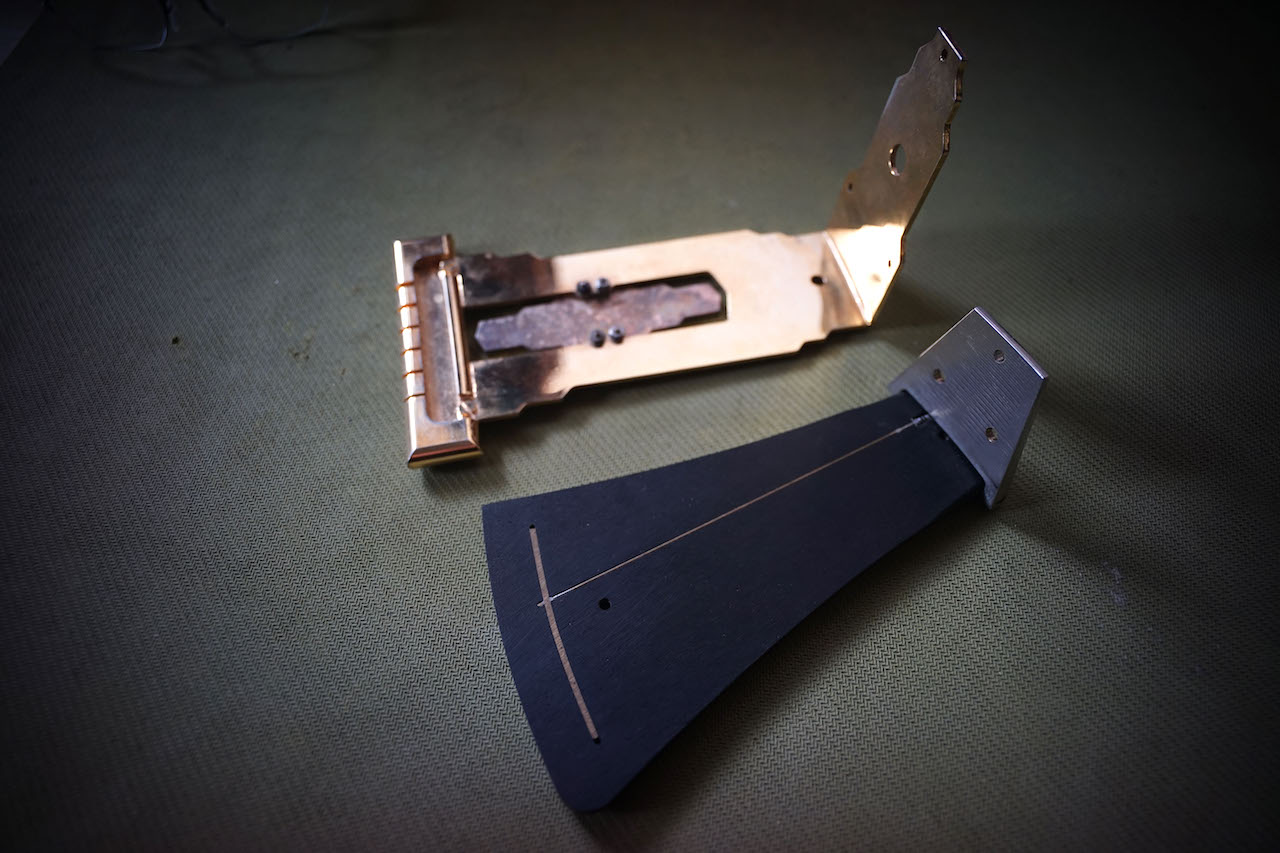

Steinbergerの抜け殻。

なんていうモデルなのか,調べてませんが,友人が置いていったモノです。

Mahoganyに薄いMaple(White Sycamoreかも)が貼り付けてあります。

元はHeadLessのあのグラファイトネックが付いていました。

かなり以前の事ですが,このギターのネックやブリッジを流用して,「別の楽器」に仕立てたので,このボディが「余っちゃった」訳です。EMGのピックアップは取り外しただけで,一緒に手元にあります。

友曰く「いらない(笑」

というので,放置してたのですが,何か使い道はないかと時々思い出してました。先日,「ごちゃごちゃ入れ」の中に15mm厚のアルミニュームのブロックを見つけた時に,頭の中で何かが「キラッ」と光った気がしました(笑。

これ,何か使えんじゃね??(笑。

青空が見えるのに,結構寒い札幌です。

11.75inch Archtop 14inch 14inch archtop 14inch Prototype 15inch Archtop 17inch Archtop Amek archtop Bass Bubinga Chaki Curlymaple Double Cutaway Ebony EF28-70 2.8L Elmarit-M28mmF2.8 Elmarit-R 24mmF2.8 Elmarit-R180mmF2.8 Explorer修理 Gibson Ibanez in case of Inlay Jingle JohnnySmith Keyaki Kluson newFD300mm2.8L Noctilux 50mmF1.0 M Nylon repair Rupes Semi-Acoustic Shellac Summarex85mmF1.5L Summaron35mmF2.8M Summicron-R 50mmF2 SuperAngulon21mm F3.4 M Tailpiece ToneWoods Tools Walnut アーチトップギター製作 ギター製作 左市弘