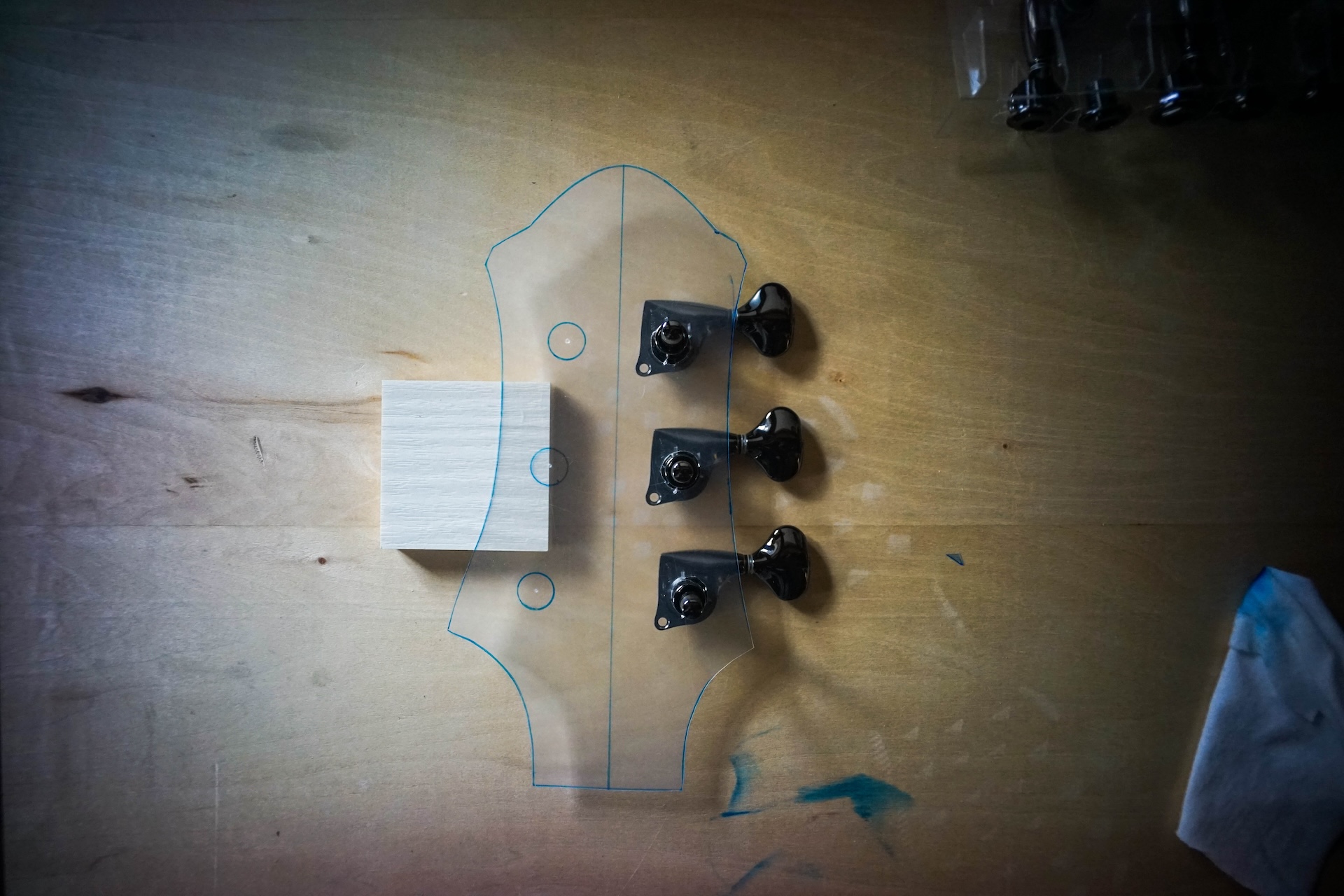

零号機のネックを削っていて,Strandbergのネックを思い出しました。

裏側の直線(厚み)をキープするために,中心線を引いて,

それを消さないように保ちながら,グリップを成形していたら,

中央が真っ平な感触が「あ,これStrandbergじゃん!(笑」。

早速,仕舞い込んであったのを出してきて,並べてみました。

Strandbergの,裏の平らな部分は,ボディに近づくにつれて1弦側に寄って行ってますよね。

零号機のこのネックは,最終的には普通のラウンドに削りますが,この状態だと中央部分に「真っ平」な部分があってちょっと似てました。

面白い(笑。

ナイロン弦のネックともまたちょっと違いますが,「これはこれでいいのかな」とか,思っちゃったり(笑。

プロトタイプなんだから,このくらいの冒険もありかな,,,とか。

ま,多分嫌がる方が圧倒的と思いますので,やめときますか(笑。

それにしても,久しぶりにファンフレットの8弦を弾き始めたら,,,

あ,なんか眠れなくなりそう,,

って,これ,ラビリンスなヤツだったっす!!(笑。

私の「パンドラの箱」,これでした,,,

あー,開けちゃった,,,

11.75inch Archtop 14inch 14inch archtop 14inch Prototype 15inch Archtop 17inch Archtop Amek archtop Bass Bubinga Chaki Curlymaple Double Cutaway Ebony EF28-70 2.8L Elmarit-M28mmF2.8 Elmarit-R 24mmF2.8 Elmarit-R180mmF2.8 Explorer修理 Gibson Ibanez in case of Inlay Jingle JohnnySmith Keyaki Kluson newFD300mm2.8L Noctilux 50mmF1.0 M Nylon repair Rupes Semi-Acoustic Shellac Summarex85mmF1.5L Summaron35mmF2.8M Summicron-R 50mmF2 SuperAngulon21mm F3.4 M Tailpiece ToneWoods Tools Walnut アーチトップギター製作 ギター製作 左市弘