15inch Archtop,

DEEDEE9のStradivari式のfホールも切り出します。

ヴァイオリン作りの人の持っている懐のふかーい糸鋸欲しいです(笑。

あんなのどこに売ってるんでしょ。

どなたかご存知でしたら,ぜひ教えてください。

もしかして,,自分で作ってるんでしょうかね,,,。

ヨーロッパの人はみんな持ってるみたいなんですが,,,(笑。

でも,ないものはないので,小刀でやりますよ。

こういう時,ドリルのキリの種類がたくさんあるんで助かります。

15inch Archtop,

DEEDEE9のStradivari式のfホールも切り出します。

ヴァイオリン作りの人の持っている懐のふかーい糸鋸欲しいです(笑。

あんなのどこに売ってるんでしょ。

どなたかご存知でしたら,ぜひ教えてください。

もしかして,,自分で作ってるんでしょうかね,,,。

ヨーロッパの人はみんな持ってるみたいなんですが,,,(笑。

でも,ないものはないので,小刀でやりますよ。

こういう時,ドリルのキリの種類がたくさんあるんで助かります。

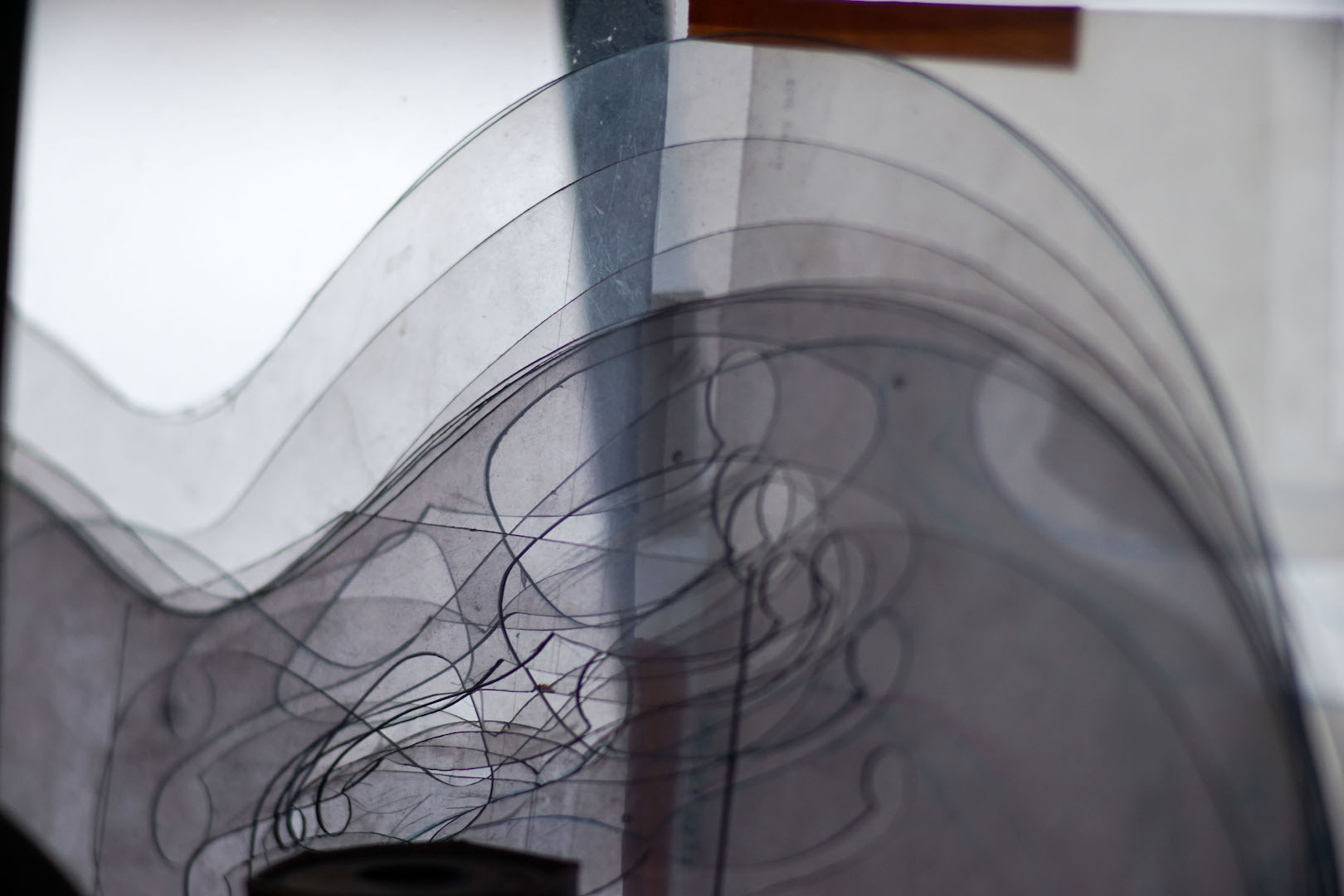

Sound Holes.

アクリル板のテンプレート。

ボディサイズに合わせて作りますので,「ちょっと違う」のが積み重なってこんな感じ。

綺麗に見えたので,雪模様をバックに記念撮影。

ま,なんだかわかんないですね,,(笑。

車がすれ違えないので,家の前から渋滞してる,記録的な積雪量の札幌です。

細いfホールとストラディバリ式 f hole.

Topのスプルースの最終調整の前に「細い方」の下穴をあけました。

この手順,どっちが最初の方が良いのか,順番を決めていません。

気分,ですかね(笑。

少しずつ仕上げに向けて絞り込んで行きます。

明るい日差しが差し込む札幌です。

掃除機はまだ届かないのですが,待ちきれずサンディングを開始,,。

ですが,30分もしないうちに,やっぱり部屋中粉塵でひどいことに(笑。

ダメだ,こりゃ。

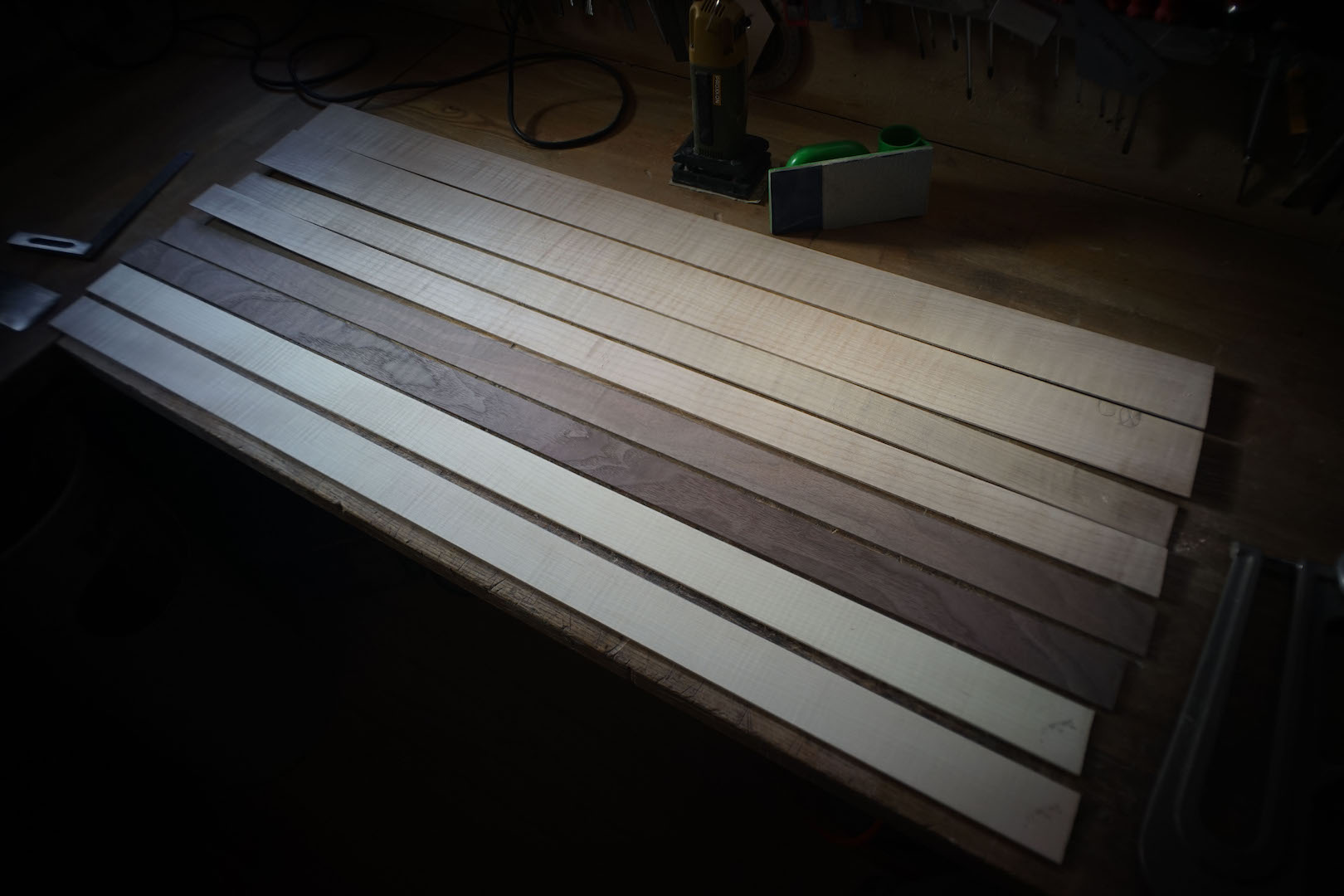

厚さは2.2mmを一つの目安にしています。

カーブのキツいところは,そのままだと厳しい(割れる)場合が多いですよね。

特にCurlyの派手な奴とか,,,って,

これがまさに「そのヤバい奴」ですよ(笑。

ガレージはまだマイナス気温で,逃場所がなくなりました,,,。

掃除機の有り難みを,思い知っています。

文明の利器,やべー。

早く届いて欲しいです。

11.75inch Archtop 14inch 14inch archtop 14inch Prototype 15inch Archtop 17inch Archtop Alembic Amek archtop Bass Bubinga Chaki Curlymaple Double Cutaway Ebony EF28-70 2.8L Elmarit-M28mmF2.8 Elmarit-R 24mmF2.8 Elmarit-R180mmF2.8 Explorer修理 Gibson Ibanez in case of Inlay Jingle JohnnySmith Keyaki Kluson Noctilux 50mmF1.0 M Nylon repair Rupes Semi-Acoustic Shellac Summarex85mmF1.5L Summaron35mmF2.8M Summicron-R 50mmF2 SuperAngulon21mm F3.4 M Tailpiece ToneWoods Tools Walnut アーチトップギター製作 ギター製作 左市弘

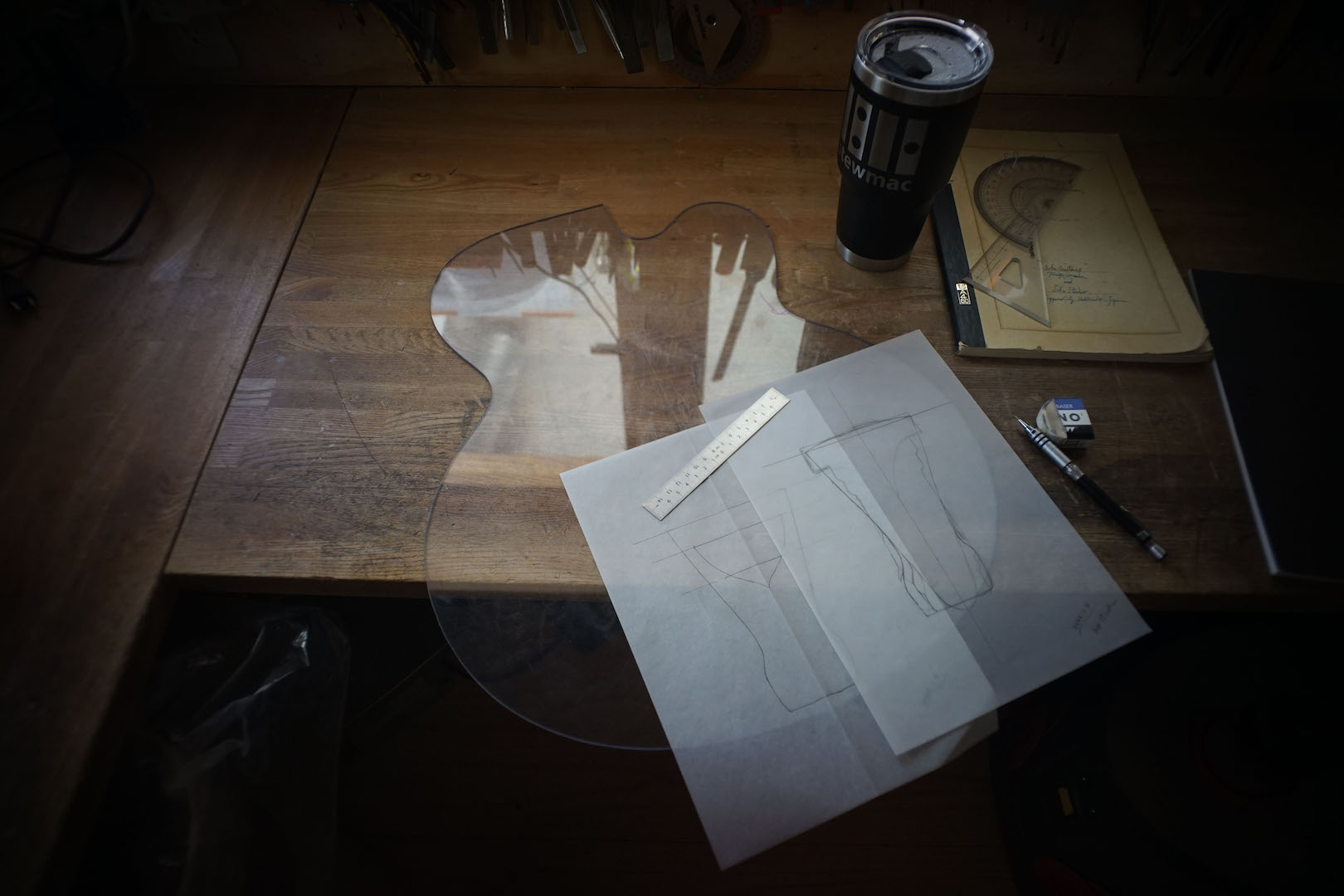

考える時間。

17inchのテールピースを考えています。

今までも何種類か作って来ましたが,今回新たに考えます。

作るより,考えている時間の方が長いかもしれませんよね。

作るのはずっと後でも良いのですが,それぞれのパーツをどうするか,本当は全部決まっている方が「楽」なんですよね。

でも,考え考え進みましょう,そうしましょう。

17inch Archtopのモールドを調整しました。

かなり以前に作ったもので,ちょっと曲線の綺麗じゃない部分が気になっていたんです。

当時の自分の技術が「その程度」だったってことで,恥ずかしい限りですが,

今回の17inch は,このボディシェイプで行きたいので,きちんと整えます。

「ほんのちょっと」なので,ビットもこんな細い奴で大丈夫でした。

Moldは,オーソドックスなGibsonスタイルってところですが,ボディの長さがちょっと短めのJohnnySmith styleです。

届いたばかりの”Bosch Colt Router”を使いました。

Makitaのを使って来ましたが,こいつ,胴が太くてベースに指のかかる凹みがあったり,実に使いやすい。

高回転の恐ろしい道具ですから,何より安心感がいいです。

回転数を調整できるのに,お値段もそんなに高価ではありませんでした。

風が強くて,雪が真横に降っている札幌です。

17inchのサウンドホールの段取り。

左右対称にきちんと墨出しする方法は,色々ですよね。

今回の17inchは,クリアファイルのプラを使って簡単にやります。

ちゃんとしたアクリル板がなかった,,とも言います(笑。

バインディング分の厚みを計算に入れて。

奥の削り出し途中のバック材は,掃除機が届くまで作業お預けです。

さて,次は,,と。

f hole.

昨夜,長年使っていた工作室の掃除機が昇天してしまいました。

いやー,調子は悪かったのですが,注油したり騙し騙し使っていたので,驚きではなかったんですが,酷い音と油煙で止まりました,,,,。

かなーり使い古した中古品をもらって来たやつで,多分製造から30年はたってる古い日立の業務用掃除機。

ですので修理に出すのは諦めます。

でも,コレが一番吸うんですよね!!。

工作室には,もう1台集塵機はあるので,なんとかなってますが,使い勝手が悪すぎて,正月早々,ネットで注文してしまいました。

後継機種は,日立 CV-97A2 。

ビルのお掃除とかの方々も使っている「あれ」です。

同じデザインで一回り小さいのも日立では出していて,これも「業務用」ではよくみますが,フィルターが普通の布製なので,大きい方の「チリ落とし」機能のついたこいつのガッチリしたフィルターとは別物です。

吸引力は同じようですが,頻繁にフィルターの掃除が必要で面倒なんです。

ま,それでも家庭用のなんかと比べたら良いのですけどね。

届くまで,ちょっと我慢することにして,別の作業をすることにします。

まずは15inchのサウンドホール2種類。

薄いアクリル板でテンプレートを作ってありますので,デザインを選ぶだけ。

今まで4種類やってました。

次に17inchを,,と思ったのですが,バインディングを入れてみようかな,,と思いついて,ちょっとやめました。

こっちはもうちょっと練りましょうか。

時々吹雪の札幌です。

11.75inch Archtop 14inch 14inch archtop 14inch Prototype 15inch Archtop 17inch Archtop Alembic Amek archtop Bass Bubinga Chaki Curlymaple Double Cutaway Ebony EF28-70 2.8L Elmarit-M28mmF2.8 Elmarit-R 24mmF2.8 Elmarit-R180mmF2.8 Explorer修理 Gibson Ibanez in case of Inlay Jingle JohnnySmith Keyaki Kluson Noctilux 50mmF1.0 M Nylon repair Rupes Semi-Acoustic Shellac Summarex85mmF1.5L Summaron35mmF2.8M Summicron-R 50mmF2 SuperAngulon21mm F3.4 M Tailpiece ToneWoods Tools Walnut アーチトップギター製作 ギター製作 左市弘

謹賀新年

皆さま,本年もよろしくお願いいたします。

1月2日の朝,米国から小包が届きました。

Stew-Macに注文していたものです。

Ibex Archtop Carving Plane 18mm blade.

今まで使っていたのは,12mmの刃幅のものでした。

一回り大きいのを使ってみたかったんです。いやー,お正月に届くとは思ってませんでした。

早速削り初め(笑。

嬉しいお正月の札幌です。

11.75inch Archtop 14inch 14inch archtop 14inch Prototype 15inch Archtop 17inch Archtop Alembic Amek archtop Bass Bubinga Chaki Curlymaple Double Cutaway Ebony EF28-70 2.8L Elmarit-M28mmF2.8 Elmarit-R 24mmF2.8 Elmarit-R180mmF2.8 Explorer修理 Gibson Ibanez in case of Inlay Jingle JohnnySmith Keyaki Kluson Noctilux 50mmF1.0 M Nylon repair Rupes Semi-Acoustic Shellac Summarex85mmF1.5L Summaron35mmF2.8M Summicron-R 50mmF2 SuperAngulon21mm F3.4 M Tailpiece ToneWoods Tools Walnut アーチトップギター製作 ギター製作 左市弘

Hand curved Spruce. for DEEDEE9

昨日の凍るようなガレージでちょいと電動工具で削りましたが,結局厚みを揃えながら削り出すのは「手作業」ですよね。

これを半自動化すべく,たくさんの人がいろんな方法を使ってやってますよね。

CNCが今はもう一般的になってるんでしょうか。

でも,それも最後の調整は結局カンナとスクレーパーなんでしょうから,それがあっても

革手袋の穴が少なく済むくらいのものじゃないんでしょうかね,,,。

って,CNC,使ってみたい,,(笑。

とはいえ,そんなの置く場所もありませんので,私のところでは,昔ながらのコレですね,多分コレからも。

皆さん,どんな一年でしたか?。

私は,,,,この鉋屑を片付けてから,思い出してみましょうか,,,。

って,,工作室の掃除をしてるうちに新年になりそうな,

とても晴れた良い天気の札幌です。