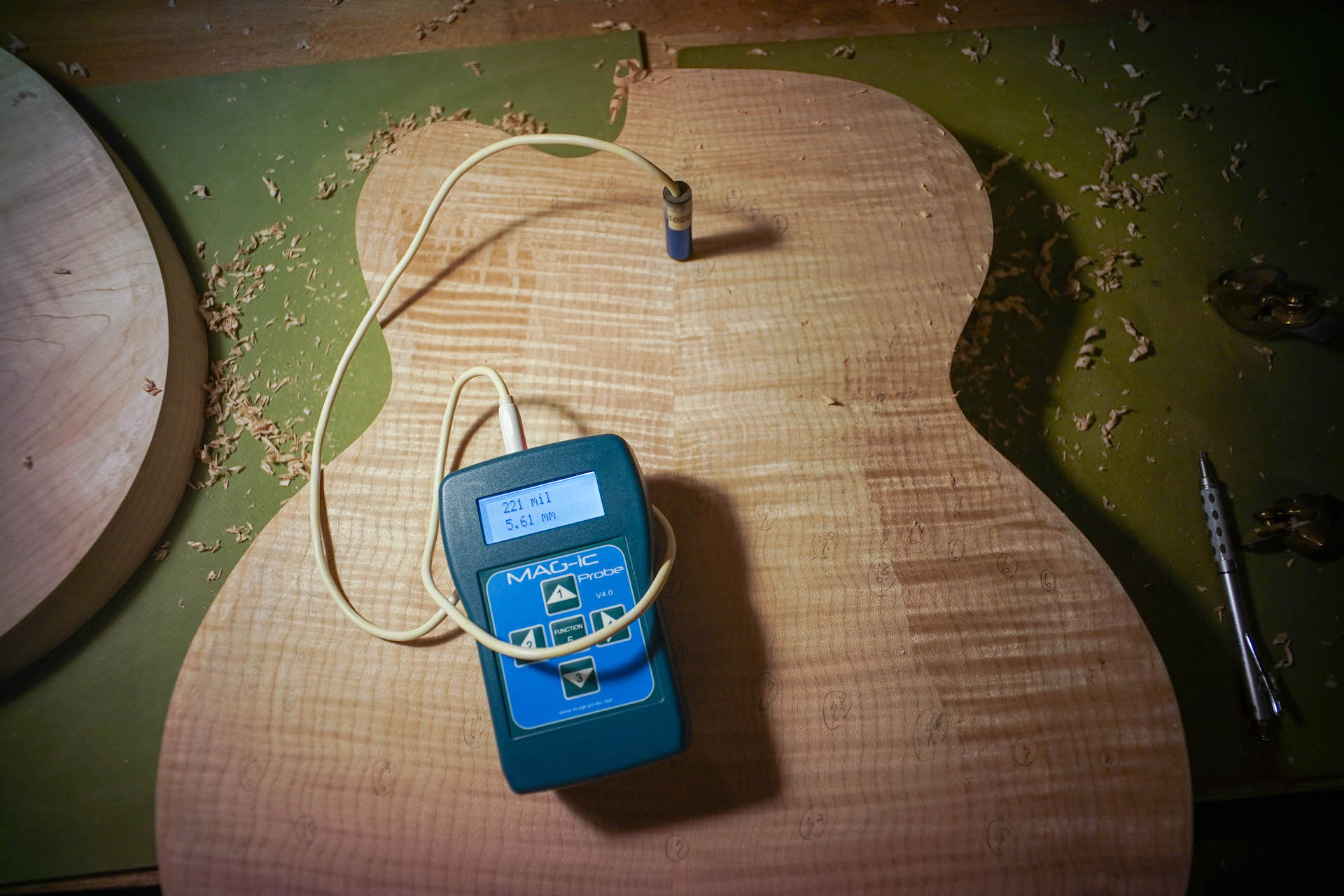

Mag ic Probe.

またヘンテコりんな道具を出してきました。

ブルーのバックライトが格好いい。

何に使うかというと,,,

組んでしまったボディの厚みを測ります。

板の状態だったら,シックネスゲージで測りますが,組んだ後だったりすると無理ですよね。

最初の写真のパチンコ玉みたいのが強力磁石になっていて,

それを測定するものの反対側に仕込むと,厚みがデジタル表示される仕組みです。久しぶりに取り出しました。

「Shape of you」作業は2本目も進行中。

夜な夜な削ります。

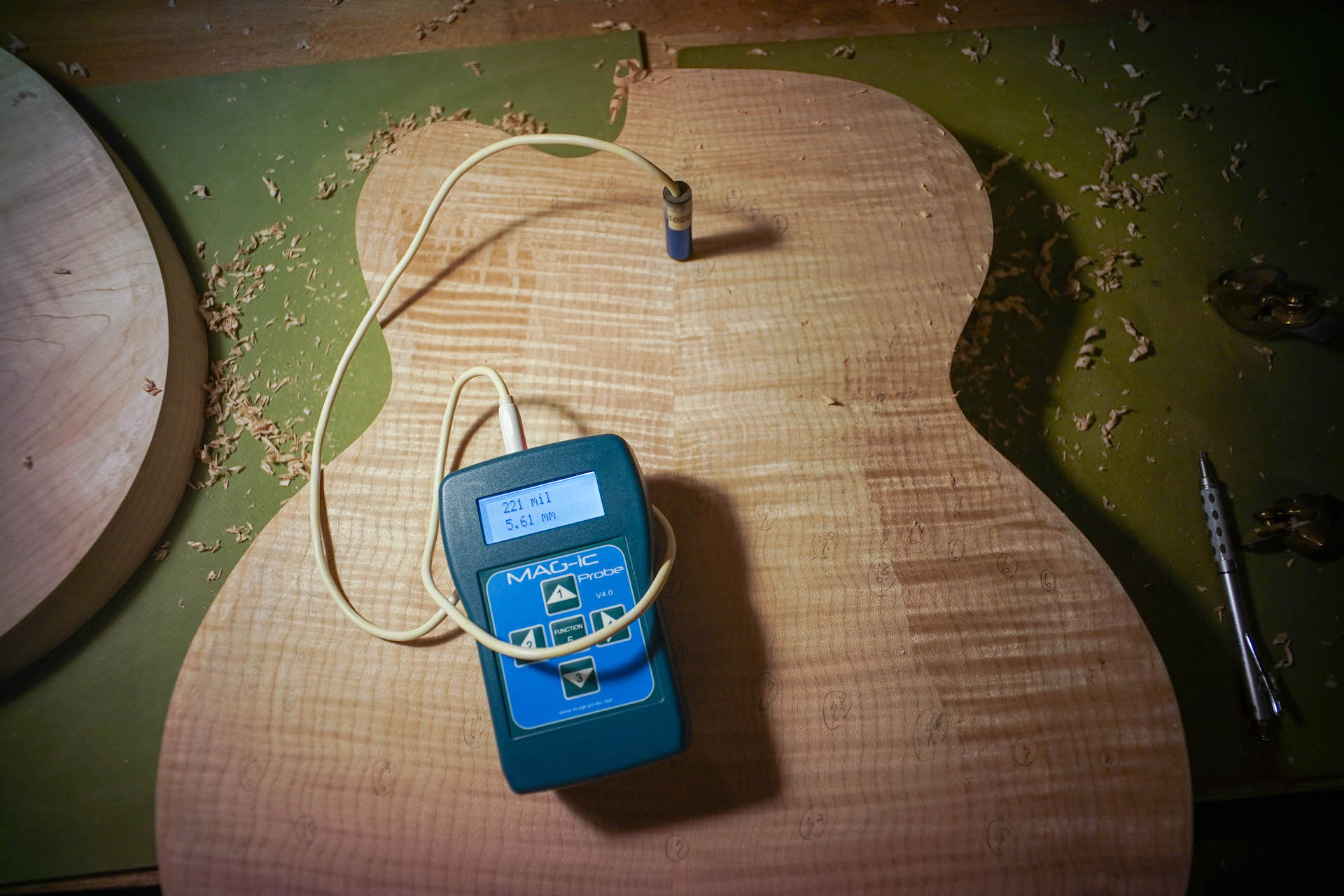

Mag ic Probe.

またヘンテコりんな道具を出してきました。

ブルーのバックライトが格好いい。

何に使うかというと,,,

組んでしまったボディの厚みを測ります。

板の状態だったら,シックネスゲージで測りますが,組んだ後だったりすると無理ですよね。

最初の写真のパチンコ玉みたいのが強力磁石になっていて,

それを測定するものの反対側に仕込むと,厚みがデジタル表示される仕組みです。久しぶりに取り出しました。

「Shape of you」作業は2本目も進行中。

夜な夜な削ります。

Rupes.

新しい道具を手に入れました。

自分への誕生日プレゼント,,かな。

これは何かというと,,,

車磨き用のポリッシャーです。

しかも超小型。

車磨き好きの皆さんは,どうしてあんなにデカいものを磨けるんでしょう?(笑。

私はせいぜいギターくらいのサイズで手一杯です(笑。

サイズはこのくらい,,,ってわかりずらいですかね。

小さい方のパットは直径30mmくらい。

カッタウェイの中もどうにか磨けました。

これがやりたかったんですよね。

さすがイタリア製。

デザインがお洒落。

見ているだけで嬉しくなります。

2本とも,ま,こんな感じでしょうかね。

キラキラ成分がちょっと増えた感じ。

予定通りTunerはGotohのコスモブラックを使います。

いつもはピックガードにサーキットを付けるので,実際にピックガードにポットを装着してからハンダ付けするのですが,

今回のSemi-Hollowはキャビティが深いので,あらかじめ組んでおきます。

さーて,セットアップしていきますか。

Archtopと違って,多分一度組んでから,修正していく感じになると思います。

いろんなアイディアが浮かんできて,胸が一杯になりました。

11.75inch Archtop 14inch 14inch archtop 14inch Prototype 15inch Archtop 17inch Archtop Alembic Amek archtop Bass Bubinga Chaki Curlymaple Double Cutaway Ebony EF28-70 2.8L Elmarit-M28mmF2.8 Elmarit-R 24mmF2.8 Elmarit-R180mmF2.8 Explorer修理 Gibson Ibanez in case of Inlay Jingle JohnnySmith Keyaki Kluson Noctilux 50mmF1.0 M Nylon repair Rupes Semi-Acoustic Shellac Summarex85mmF1.5L Summaron35mmF2.8M Summicron-R 50mmF2 SuperAngulon21mm F3.4 M Tailpiece ToneWoods Tools Walnut アーチトップギター製作 ギター製作 左市弘

いつも作業台の上に置いて普段使いしているノミ。

一番奥は例の「左市弘」8分なので省略。

手前は「海弘」銘の叩きノミ,1寸。見ての通り柄を短く切ってます。

こんなにヤフオクなど,ネットで個人売買されるようになる以前は,古道具屋さん巡りをすれば,こういうのにいくらでも出会えたんですよね。

「3本で一千円」とか,お店も適当に値段をつけて埃まみれのまま売られてました。

今や,「古道具屋」さん自体が見えなくなりました。

っていうお店で入手したものです(笑。

叩きなので鉄の重さが手にずっしりきて,なんだかいつまでも持っていたくなる,不思議なノミです。

柄を短く切ったのは,「どうせ叩かない」ので,追い入れノミと同じ箱に入れたかった,,,という理由です(笑。

でもそうしたことで,バランスが良くて使いやすく,いつも作業台に出しっぱなしです。

真ん中も同じ入手ルート。

こちらは銘が読み取れませんが,突きノミの柄を切り落とした1寸4分です。

薄ノミで使いやすいです。

ちょっと鋼が柔らかいのか,キレの持ちはイマイチですが,逆に研ぎ易いので,シャシャッと研いでは使います。

手に馴染む道具って,理屈を超えた何かがあるんですよね,きっと。

Stewmac Binding Trimmer.

片付けも掃除も飽きました(笑。

ウッドバインディングを巻くとしたらどうかな,,と片付ながら薄板を見てました。

うーん,白っぽいのはやっぱりMapleでしょうかね,,ということで,この道具を出してきました。

プラのバインディングの幅を落とす道具ですが,多分木でも大丈夫でしょう,,ということで実験。

以前1mm以下の薄さのバインディング材の幅を落とそうとして失敗してたので,それっきり出番がない道具でしたが,今度はうまくいきました。

じゃ,何を使おうかな。

GWも明日で終わりですね。

作業もひと段落したので,気になっていた刃物の研ぎをします。

ここのところずっと製作を進めてましたが,刃物の研ぎは「後回し」にしてきたのが「嫌な感じ」だったんです。

研ぎ澄ました刃物を頼りに「スーっ」と切るのが理想ですよね。

ネックジョイントなんかの時には,特にその「切れ」に頼りますよね。

二組の組ノミの他に,小さなカンナなどをどんどん研いでいきます。

所詮楽器作りですから,それほど荒っぽい使い方をする訳でもないので,「キレを戻す」作業が大半です。

なので実際「ジャンジャン進む」感じです。

戻っても#1000(中砥)なので,楽なものでした。

+

天然砥石が好きです。

でも,片付ながら記憶にないのが3つほど出てきました。

ああ,そうか。

引退した大工さんの道具箱から頂戴したものだったんですね。

メーカー製の砥石と違って,天然砥石は#***とか,番手が書いてあるわけではないですから,

実際に使ってみなければ,見た目だけではその性能がわからないですよね。

この写真の右端の砥石は,特に正体不明でした。

見た目は柔らかそうなのに,硬質。

キラキラ系ではないですが,不思議な仕上砥でした。

「組ノミ」と言っても,下の箱は製作者もバラバラ。

私的アラカルト10本組です。

「左市弘リスペクト」なので,

上のタガヤサン柄の10本組もそうですが,このバラバラの中にも3本入ってます。

そのほかは「田斎」3本,左久作1本。

見た目でわかりますか?。

丸ノミの箱を出す前に夕日が沈んでしまいましたので,今日はここまでにしましょ。

あ,小刀忘れてた,,,(笑。

トップ材の裏側のカーブをブレイス材に書き写します。

古いコンパスを使います。

そのままではちゃんと先が当たらないので,細いテープをぐるぐる巻きにしたらいい感じ。

これ,夜中に突然思いつきました。

なんでだろ(笑。

ブレイスがずれないように,サイコロ状の木材をガイド代わりに接着。

後で綺麗に取れるように,柔らかい材料を。

ヒバの棒材がありましたのでそいつを使います。

ヴァイオリン属では「トーンバー」とも言いますよね。

低音弦側にだけ,こいつがあって,高音側は魂柱が立っています。

ストラディバリの本を見ていたら,このトーンバーの削り方が全部違うんですよね,当たり前でしょうけど。

指でトントンと叩いて,響きを揃えるって言いますよね。

その時ストラディバリは,頭にどんな基準を持っていたんでしょうかね。

ま,誰にもわからない「謎」ですよね。

伝統的なGibsonスタイルのFホールを切ります。

いつもは,大中小のドリルビットで穴だらけにしてから切り出すのですが,

「ちょっと待てよ」。

スプルースですから,そこまでしなくても普通に削れるんじゃ,,,。

というわけで,ドリルで3つ開けたら,それを引き回しノコで曲線につないで,あとはカッターで削ってみました。

おお,これでいんじゃね?(笑。

15inchの場合,Fホール自体を相当細いデザインにしてるんで,こんな方法だと心元ありませんが,

17inchのこのデザインなら「やれます」。

仕上げに近づいたら,流石にカッターでは精度が出ませんから,小刀の出番ですね。

Rotten stone.(笑。

見つけました。

しかも近所の百均で入れ物も買ってきました(笑。

LMIから相当以前に入手したのですが,これ一袋あったら「一生もの」ですね。

こんなに研磨するって,一体何を磨くかな。

ラッカーが一般化する以前の西欧では,木製家具などはセラックとこれらの研磨剤が一般的だったんでしょうね。

内部側,完了。サインは直接書こうかな。

パミスは使ってますか?。

セラック仕上げのとき,ローズウッドなどの気孔の目止めに使います。

セラックをある程度施したあと,タンポの布を変えて,胡椒入れに入れたパミスを紙に撒いて,

チョンチョンと付けたらアルコールを数滴垂らして「透明」になったら,塗装面をグルグルすると,,

あーら不思議,パミスとセラックが気孔を埋めてくれましたー,,って,

そんな面倒な事しませんか(笑。

Shellacを準備したので,「セラックのカゴ」を整理したら出てきましたので,久しぶりに使いました。

そうです,Curly Mapleなんで,気孔なんてないですよね!って気づいちゃいました?。

実は,ボディ内部のセラックを刷毛で塗ったのですが,

やり慣れないので刷毛目が目立っちゃったものですから,

ヤスリの代わりに使ってみようと思ったんです。いつもは「タンポ」塗りなので,刷毛は苦手です。

うーん,ツヤツヤ感は出ましたが,あんまり刷毛目は取れなかったです(笑。

Pumice(パミス)って,確か火山灰とか噴火で出来た軽石の粉でしたよね,,。

違ったかな。

今回みたいな使い方だったら「Rotten Stone」の方が向いているかも。

あっちが正当な「研磨剤」ですよね。

どこかにあったよな,,Rotten Stone.

あくまで天然素材でやろうとすると,こんな風に段々ややっこしいことになって行きますよね。

でも!,せっかくだから,RottenStone,探します!(笑。

雨の日の作業部屋は,暗いです。

作業するには照明が絶対に必要ですが,写真を撮るのには案外向いているかな。

暗い日も,悪いことばかりではないですよね。

17inch Thin-body Archtopのバック材を接着しました。

フレットワーク中の15inch Semi-Hollowと一緒に記念撮影。

クランプだらけの接着の様子。

為替レートがどうだったら本当に良いのか,私なんかにはわかりませんが,もうちょっとクランプが欲しいです(笑。

円安なのは,外国から買い物するには躊躇しちゃいますよね。

今朝,クランプを外したところ。

一晩おきました。

接着剤のはみ出したところを取り除くのに,この道具は便利です。

なんていう名前だったか,覚えてないんですが。

バックの内部側も接着前にスクレーパーをかけたので,杢目が浮き出て見えますね。

Shellacを塗るつもりです。

ああ,そういえば,こないだの調合したセラック,

やっぱり全部は溶け切らなくて,琥珀色のゼリーみたいな「オリ」が残りましたが,まぁまぁだったかな。

セラックは錠剤の糖衣にも使うみたいですが,流石に食べてみる気にはなりません(笑。

なんか,使い道ないかな。

サイド材からはみ出した部分は,補助アームに取り付けたトリマーで飛ばします。

キックバックするから恐ろしい道具ですが,使い慣れるともう戻れません。

5分で済んじゃうんですから。

この雨で,黄砂が流れて街は綺麗になるかな。

11.75inch Archtop 14inch 14inch archtop 14inch Prototype 15inch Archtop 17inch Archtop Alembic Amek archtop Bass Bubinga Chaki Curlymaple Double Cutaway Ebony EF28-70 2.8L Elmarit-M28mmF2.8 Elmarit-R 24mmF2.8 Elmarit-R180mmF2.8 Explorer修理 Gibson Ibanez in case of Inlay Jingle JohnnySmith Keyaki Kluson Noctilux 50mmF1.0 M Nylon repair Rupes Semi-Acoustic Shellac Summarex85mmF1.5L Summaron35mmF2.8M Summicron-R 50mmF2 SuperAngulon21mm F3.4 M Tailpiece ToneWoods Tools Walnut アーチトップギター製作 ギター製作 左市弘