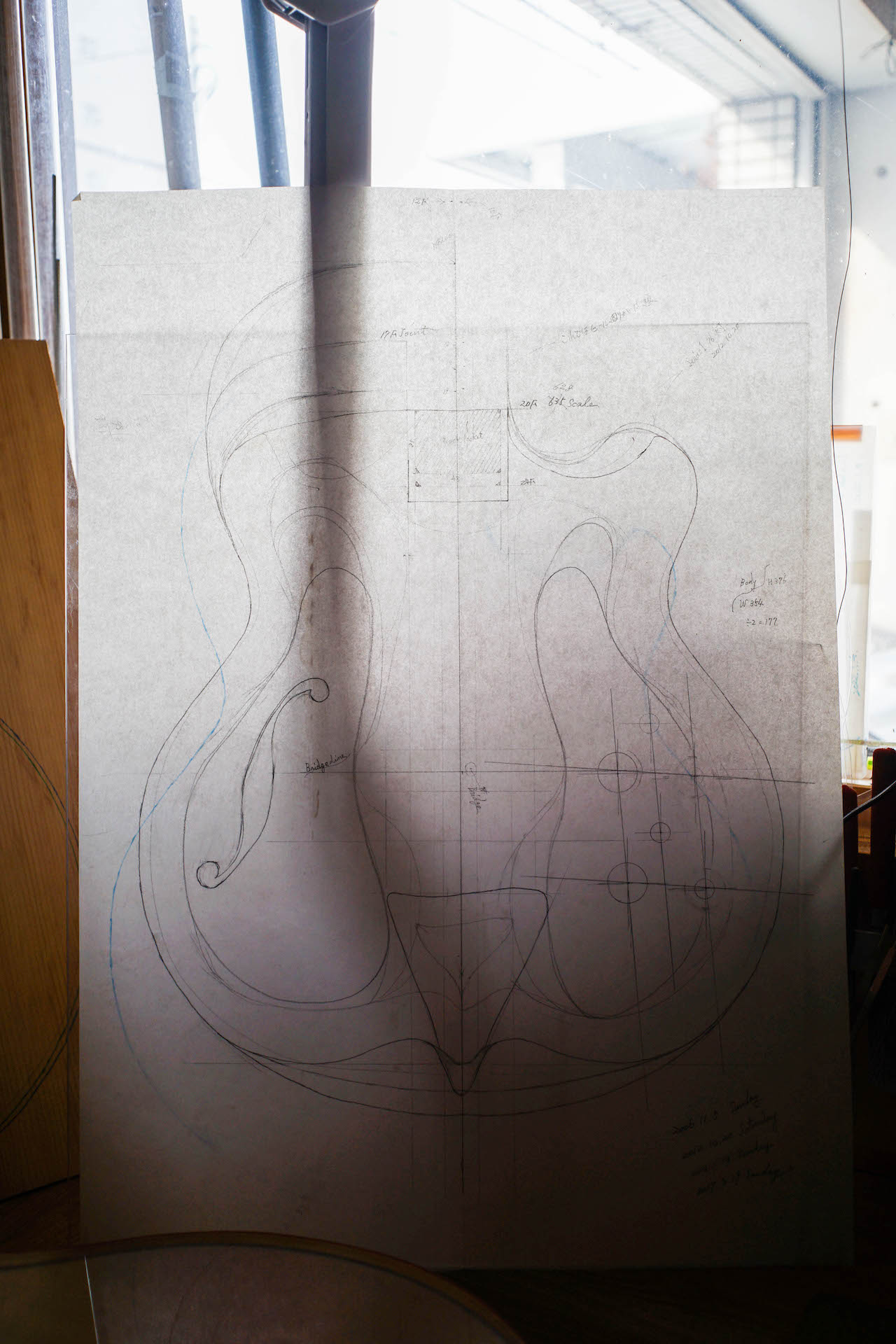

新しい試みの考察。

っていうか,

このデッサン,2006年から書いては消し,描いては消してきたものです。

なので,線がたくさんありすぎて,自分でもどれがどれだかわからなくなってます(笑。

でも,この線の中から,自分が見たいアウトラインを見つけていくための大事なメモです。

んで,今回新しいアウトラインを描いたのか,,というと,,,

全然そうじゃなかったです(笑。

以前作った15インチのSemi-Hollowのカッタウェイの部分の曲線を描き変えただけでした(笑。

自分にとっての完全に新しいアウトラインを採用するのは,「次」にします。

作りかけて途中半端になってるのを,まず仕上げて行く事にします。

「作りかけ」が段々小山になってましたので(笑。という事で,

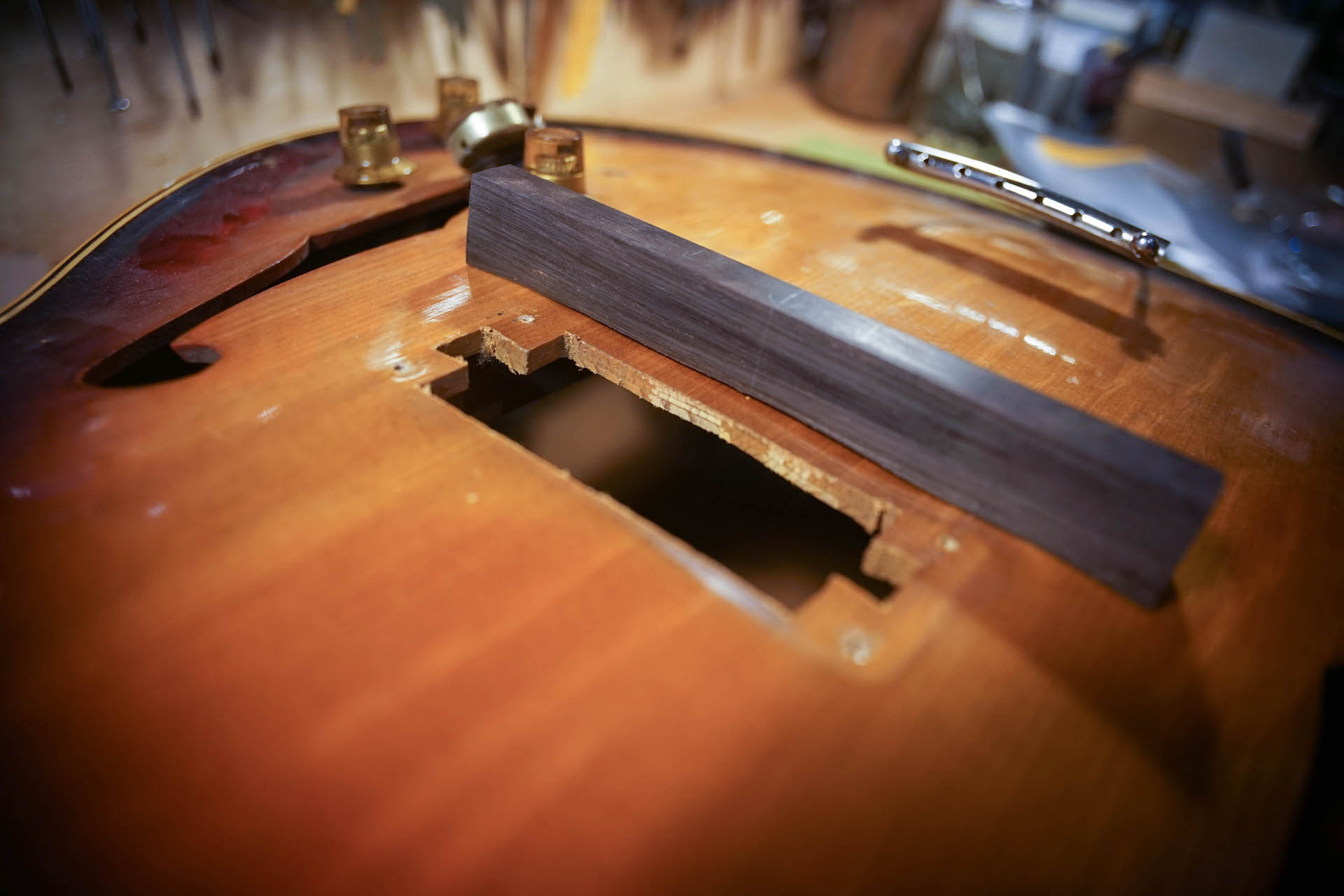

やりかけの「Semi-Hollow」の製作,再開です。

中空部分を作るボディの真ん中は,桂です。

軽くて密な素材。

海外では,大抵この部分はマホガニーでやる人が多いですよね。

この形までは既に終えています。

平面出しするのに,カンナを出してきたのですが,最近全く調整もしてなかったので,赤樫台の乱菊,調子が出ませんでした。

っていうか,こんな風に切り出してしまったら,「寸八」のカンナはちょっと大きすぎますね。

洋ガンナを出してきて収めました。

久しぶりにカンナ,ちゃんと調整しましょう。

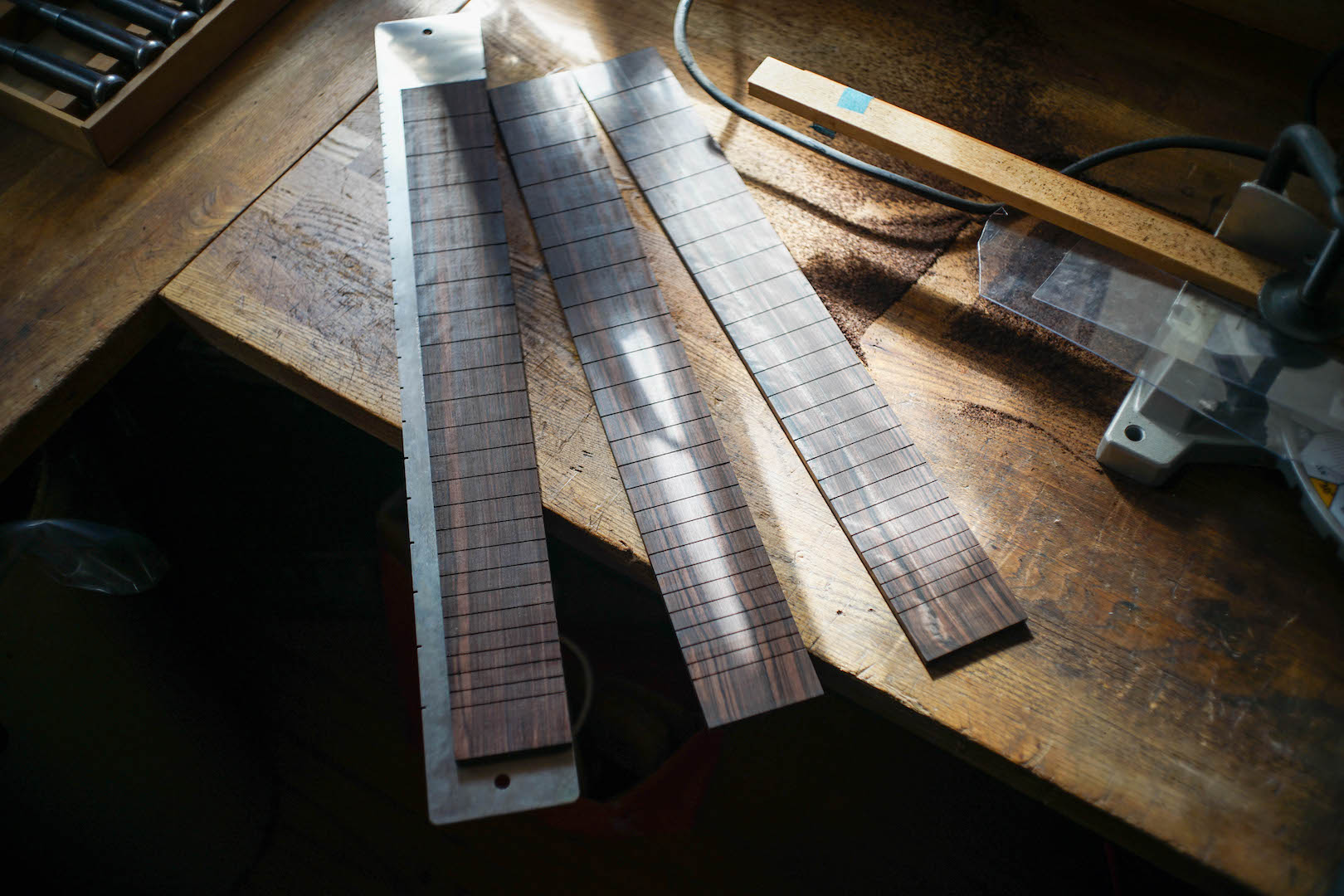

バック用のCurly Mapleは既にアウトラインを切り出してあったのですが,

トップ材が決まってませんでした。

で,引っ張り出してきたのは,

これも既にセンタージョイントが済んでいるスプルースです。

ベアクロウのちょっと面白い木目。

こいつに決めました。

スプルーストップは,見た目,超地味かもしれませんが,アコギ寄りのイメージで行こうかな,,と。

作りかけの材料ばかりなので,ジャンジャン進めます。