ヘッドのバインディング開始。

一番難しいところから(笑。

これは時間がかかりそうです。

やってみたかったんで,仕方ないですね,,(笑。

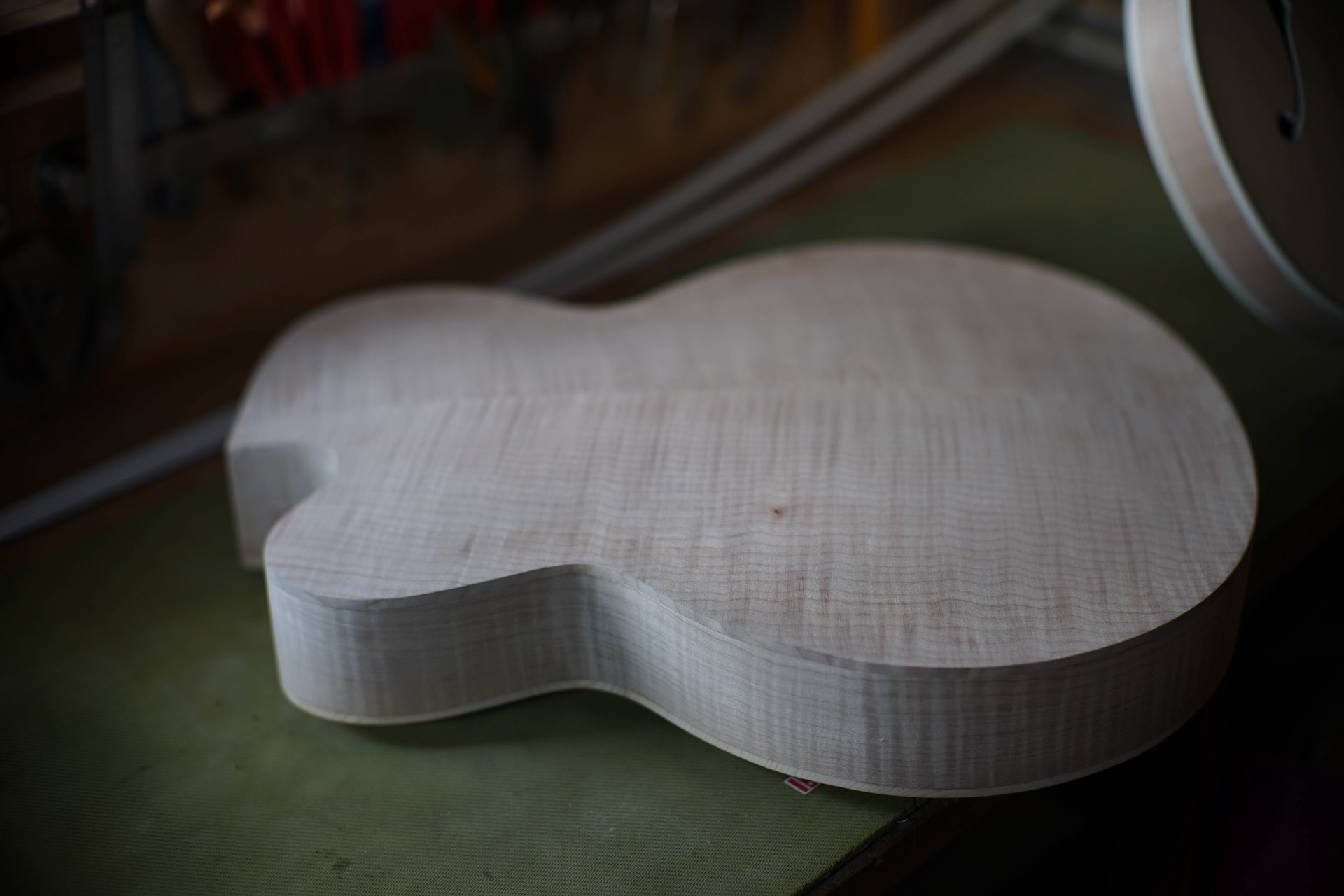

11.75inch Archtop 14inch 14inch archtop 14inch Prototype 15inch Archtop 17inch Archtop Alembic Amek archtop Bass Bubinga Chaki Curlymaple Double Cutaway Ebony EF28-70 2.8L Elmarit-M28mmF2.8 Elmarit-R 24mmF2.8 Elmarit-R180mmF2.8 Explorer修理 Gibson Ibanez in case of Inlay Jingle JohnnySmith Keyaki Kluson Noctilux 50mmF1.0 M Nylon repair Semi-Acoustic Shellac Summarex85mmF1.5L Summaron35mmF2.8M Summicron-R 50mmF2 SuperAngulon21mm F3.4 M Tailpiece ToneWoods Tools TS-E24-3.5L Walnut アーチトップギター製作 ギター製作 左市弘