Prototypeの内側にShellacを塗ります。

Black Walnutのバックから。

同時進行のMahoganyバックは,トップのサーキットのレイアウトを決めてから。

どうしようかな。

Prototypeの内側にShellacを塗ります。

Black Walnutのバックから。

同時進行のMahoganyバックは,トップのサーキットのレイアウトを決めてから。

どうしようかな。

注文していたノコが届きました。

中長鋸製販(なかちょうのこぎりせいはん)さんのフレット用ノコです。

今回初めてネットで注文しました。

https://www2.hp-ez.com/hp/nakatyou/page40/detail-14351

アサリ(左右に刃のはみ出す幅,切る溝の幅になります)は,0.5mm。普通のフレットノコより,アサリは狭いのにしてもらいました。

リフレットの時に,溝幅を広げすぎるのを防ぐためですね。

今回のGibson仕様のように両端に「切ってはいけない部分」がある場合のための刃渡りの短いのと,ちょっと長いのを注文しました。

とても良い作り。

使うのが楽しみです。

ありがとうございます。

日曜日は,工作室に一日中こもってることがデフォルトなのですが,今日は違いました。

帰宅して,ガレージを開けたら,工作室の窓から視線を感じました。

どうもこいつのようです(笑。

「早く続きをやれ」と言わんばかりにこっちを向いてましたので,記念撮影。

でも,始めた作業はこっち。

Johnnyさんの最後のバインディング。

想像通り,ボディにかかる部分の接着に神経を使いました。

ボディ側のオリジナルのバインディングも,新品の時にはこのように「真っ白」だったのかな。

Fingerboard周りのは,外したオリジナルも間違いなく「真っ白でした」が,

なぜかボディはクリーム色。

素材を使い分けていたのでしょうかね。

それともクリアラッカーの吹き付けに違う色素が入っていた,,とか。

うーん,わかんないですね。

アセトンの乾燥時間は知りませんが(あっという間に蒸発しますよね),ABSを溶かして接着しているので,それが固まるのがどのくらいの時間を要するか,なんでしょうね。

迷わず「オーバーナイト」。

14inch Prototypeのサーキットの納まり。

癖なのかもしれませんが,全部を曲線で結んでいきたいんです。

もしもこの曲面をCADで描こうと思ったら,複雑すぎて相当すごいことになりそうです,,って,

絶対描きませんけどね(笑。

またこのアングルの三姉妹の写真。

よーく見ると,ちょっとずつ進んでいることがわかる,,って,いや,全然わかんないですね(笑。

すみません(笑。

ネックのヒールキャップを作ります。

バインディングもABS樹脂だったので,ここも揃えましょうか。

適度な厚さの材料を探しているところ。

例の「Benedetto」のツールで,ネックの最終仕上げも進行中。

塗装前の完成したヴァイオリンは「White」って言うんですね。

でも「白いギター」っていうと,違った意味に聞こえそうなので,それは言いませんが(笑,

2本の「White」が並ぶと,ドキドキしてきます。

陽が長くなったので,夕方の作業も写真が撮れるようになった札幌です。

11.75inch Archtop 14inch 14inch archtop 14inch Prototype 15inch Archtop 17inch Archtop Alembic Amek archtop Bass Bubinga Chaki Curlymaple Double Cutaway Ebony EF28-70 2.8L Elmarit-M28mmF2.8 Elmarit-R 24mmF2.8 Elmarit-R180mmF2.8 Explorer修理 Gibson Ibanez in case of Inlay Jingle JohnnySmith Keyaki Kluson Noctilux 50mmF1.0 M Nylon repair Semi-Acoustic Shellac Summarex85mmF1.5L Summaron35mmF2.8M Summicron-R 50mmF2 SuperAngulon21mm F3.4 M Tailpiece ToneWoods Tools TS-E24-3.5L Walnut アーチトップギター製作 ギター製作 左市弘

個人で龍神を祀られていたお堂の衝立。

「これは屋久杉だな」と棟梁。

思わず「これでギターを作りたい」と申しあげたら,,,

「やりなさい!,今年は変革の年よ,良くなるか,悪くなるかは「運しだい」なんだからね!」。

まだまだお若く見えるオーナー様から有り難く譲り受けて来ました。

(杉であることは間違いないですが,「屋久杉」かは,確証はありませんよね)

巨大な一枚板の,本当に衝立。

勢いで申し上げてしまいましたが,帰宅してガレージに降ろしたところで,呆然と眺めていました。

私の妄想その1はこんな感じ(笑。

ボディのテンプレートを当てがってみました。

「妄想」見えますか?(笑。

ど迫力。

左下の板は「神代タモ」。

古ければ良い,,という事ではないでしょうが,組み合わせるとしたらこんな材料でしょうか。

もっと適切な材料があるかもしれません。

「山」や「水」や「八百万」の神様に,思わず手を合わせる事ってありませんか?。

信心には程遠いかもしれない私ですが,時々あります。

「思わず,,」という場面。

大きく心の動く時でしょうか。

ほとほと困り果てた時でしょうか

聞こえるはずのない地下の水脈の音が聞こえた気になる時でしょうか。

今日,この杉の大判にも,思わず合掌でした。

さて,どうしよっか?(笑。

Malmö(マルメー)経由。

米国Stewmacに先月注文した荷物がやっと届きました。

Fedexの追跡ページを見て,感慨ひとしおです。

なぜなら,オハイオのStewmacからフロリダのSaddleBrook.ニューヨークあたり(らしい)Newarkを経由してMalmöへ。

マルメーって皆さん知ってました?。

私,この街の名前も聞いたこともなくて,早速ググると,,スウェーデンの街じゃないですか!。

要するに米国から東に東にと,この潰れた箱は旅をしてきたんですね。

どうりで時間がかかったわけです。

どこもかしこも行ったことのない私の代わりに,この箱は旅をしてきてくれたんですね。

急に地球儀が欲しくなりました(笑。

皆さん,旅行してます?。

ああ,私はほとんど札幌からも出ないです,,(笑。

中身は,,。たったこんだけ,,(笑。

お目当ては二つ。

このBenedettoのバインディング用スクレーパーホルダーと,奥の黒いの。

これも同じくBenedettoのネック用アルミ製サンディングブロック。

こいつで製作中のネックの最終仕上げをしてみたかったんです。

いい感じ。

Bob Benedettoは,アーチトップビルダーの鏡のような人です。

アーチトップギターの作り方の本も出版してますし,こういう道具も開発してます。

そして,いろんなデータを惜しげもなく公開してます。

でも,,めっちゃニッチ市場ですよね,,,。

こんなの欲しい人って,日本に何人いますでしょうか,,。

11.75inch Archtop 14inch 14inch archtop 14inch Prototype 15inch Archtop 17inch Archtop Alembic Amek archtop Bass Bubinga Chaki Curlymaple Double Cutaway Ebony EF28-70 2.8L Elmarit-M28mmF2.8 Elmarit-R 24mmF2.8 Elmarit-R180mmF2.8 Explorer修理 Gibson Ibanez in case of Inlay Jingle JohnnySmith Keyaki Kluson Noctilux 50mmF1.0 M Nylon repair Semi-Acoustic Shellac Summarex85mmF1.5L Summaron35mmF2.8M Summicron-R 50mmF2 SuperAngulon21mm F3.4 M Tailpiece ToneWoods Tools TS-E24-3.5L Walnut アーチトップギター製作 ギター製作 左市弘

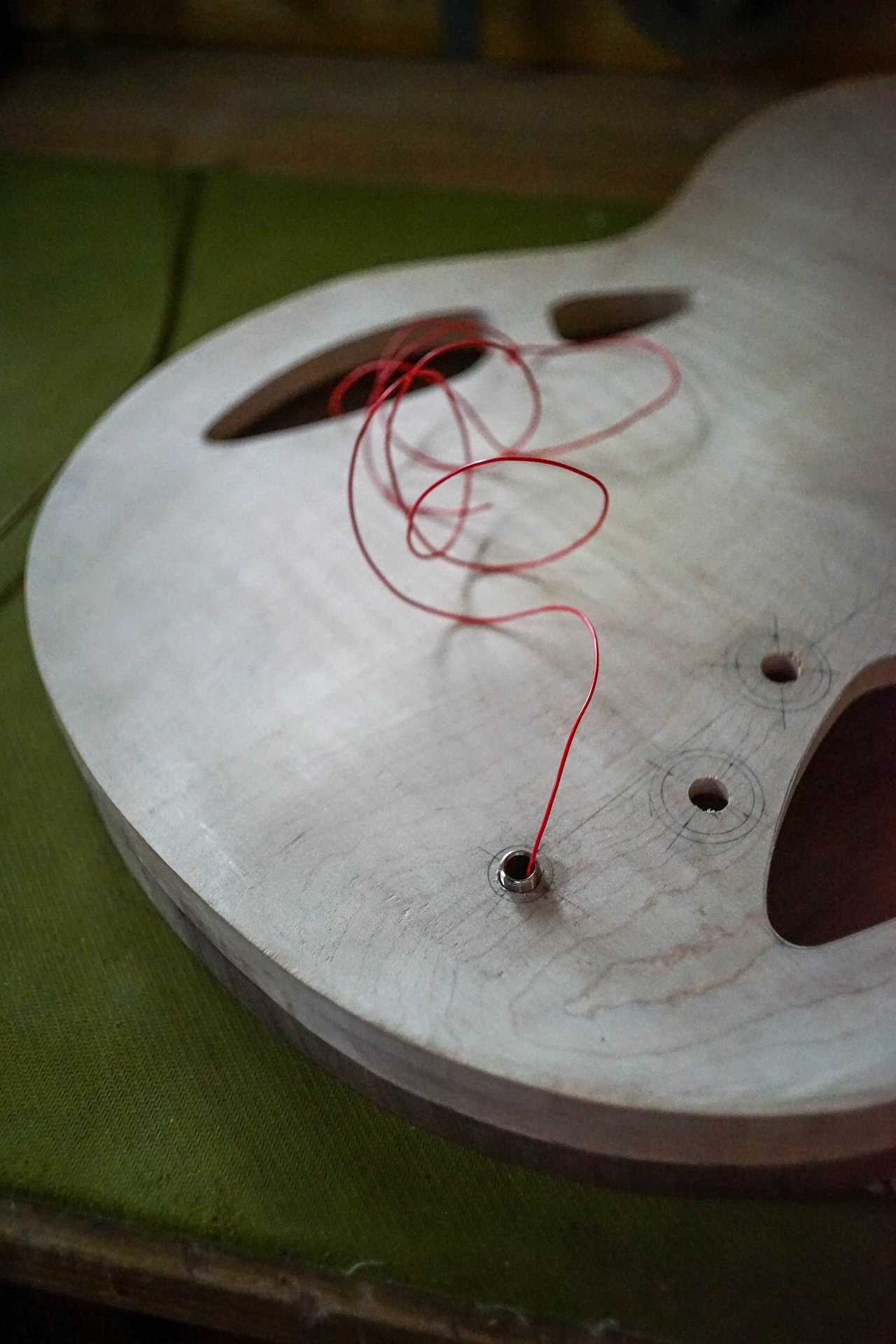

今回のPrototype,「裏蓋なし」にするつもりで工夫中。

ポットの収まる位置の厚みを薄くするのにホールソーを使います。

インチサイズのこのセット,入手したのはかなり以前ですが,出番がくるのはごく稀。

埃を被っていました。

ソリッドギターを作る人は必須かもしれませんが,アーチトップだとほぼ使わないんですよね,,。

どんな理由で手に入れたのかも,忘れてしまいました,,,(笑。

でも,今回は役に立ちましたよ。

Gibson JohnnySmith Pickup .”

PU120″というのが正式名称なんでしょうか。

私の手元にあるのを並べてみました。

右上の白いシールドのは”Epiphone”製の楽器についていたものらしいです。

これはポッティングされていていかにも今風です。

左上のは間違いなく1961年のオリジナル,これは例のPAFの開発チームが手がけたもの,,と読んだことがあります。

真偽のほどは分かりませんが。

右下のは1965/68年製のJohnnyに載っていたリアピックアップです。

問題は左下のもの。ネットで入手したのですが,

確かにGibson製に見えるのですが(コイルのボビンなんかを見ると,,,),

なぜかポールピースが抜けていて,私がミニハム用のポールピースを入れたものです。

さて,3本の17inchのそれぞれにどれを乗せましょうか。

リアのはちょいとステーをつければフロント用としてもいけそうです。

6.9KΩなので多分コイルはフロントもリアも同じ巻き数なんじゃないかな,と。

(というわけで,私的にPU120と言えるのは,2つですね,,って,鑑定団じゃないので確約は出来ませんが(笑))。

リア用のは,多分ピックガードに取り付けるステーが折れてしまって,前回リペアした人が相当苦労してステーを半田付けした跡が見えます。

これ,使うとしたらどうやってフロントに持っていきましょうかね。

Prototypeのサーキット関連を進めるために,

まずはトップのMapleの厚さを測ろうとしたら,,,

私のMag-iC-Probeは15mmまでしか認識してくれないんですね,,,。

という訳で,中央部分は「15mm以上」ってことにします,,(笑。

コントロールと,ジャックの位置を決めます。

こんなイメージ,,っていうか,ここしかないっすね(笑。

ボディ内部もそんなに余裕がないので,仕込み方を最初に確認します。

こりゃ,,,激しく難しい,,,(笑。

よーく考えて予行演習してからじゃないと,次には進めなさそうです。

雨の札幌です。

11.75inch Archtop 14inch 14inch archtop 14inch Prototype 15inch Archtop 17inch Archtop Alembic Amek archtop Bass Bubinga Chaki Curlymaple Double Cutaway Ebony EF28-70 2.8L Elmarit-M28mmF2.8 Elmarit-R 24mmF2.8 Elmarit-R180mmF2.8 Explorer修理 Gibson Ibanez in case of Inlay Jingle JohnnySmith Keyaki Kluson Noctilux 50mmF1.0 M Nylon repair Semi-Acoustic Shellac Summarex85mmF1.5L Summaron35mmF2.8M Summicron-R 50mmF2 SuperAngulon21mm F3.4 M Tailpiece ToneWoods Tools TS-E24-3.5L Walnut アーチトップギター製作 ギター製作 左市弘

Gibson JohnnySmith model 1968, ジョニーさんのフレットを打ちます。

いつものボール盤が使えないので(ボディにすでに接着されているので),原点に戻ってフレットハンマーで打ちました。

2トーンのハンマーはStewmacのものですが,直径が大きくて,ハイフレットの方を打つ時に隣りのフレットまで打っちゃうので,ホームセンターで購入した銅製の方がお気に入りです。

「箱物」はみんなそうでしょうけれど,ボディに被ってる部分のフレットを打つときは緊張します。

Martin系の丸穴やオーバルホールのものであれば,ボディ内部にクランプして衝撃を和らげる事も可能ですが,

アーチトップはそれは無理,,。

ボルトオンのネックは,こういう作業にはいいですよねー,

ほんとレオフェンダー,天才です。

フレット溝に流し込んだニカワが固まるまで,別の作業をしましょうか。

さて,次は,,と。