黒く染めるには。

真っ黒なEbonyがなかなか手に入らないのは,私らみたいな個人製作家だけではなく,大手メーカーも同じなようです。

っていうか,古い数枚の指板材だったら,「金に糸目をつけなければ」今でも多少は手に入りますよね。

だから「一山」単位で入手しなければならない大手ほど,そうなのかもしれません。

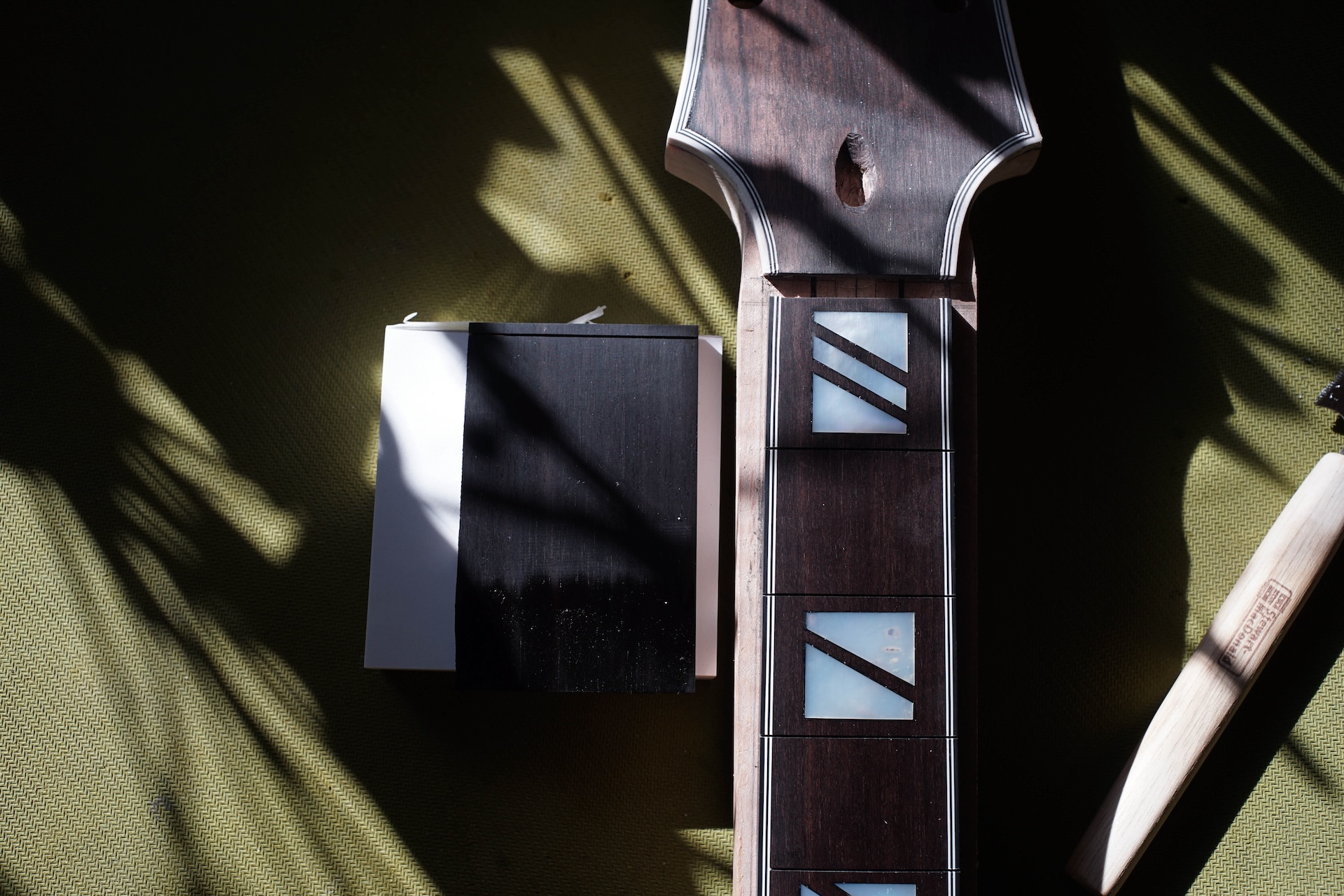

っていうことで(笑,StewMac(米国のギター製作用品の販売店)が勧めているのがこれ。

Higginsというメーカーの黒いインクです。

乾く前なら水に溶けますので,筆をダメにせずに済むのは良いです。

これ,本来はなんのためのインクなんでしょ,,。

よくわかりませんが,木材に塗って,翌日「ボロ切れ」で拭いて,

また一晩おいて,スチールウールで磨いて終わり,,,

という手順まで紹介されています。

ヘッドに貼った縞黒檀の色具合がちょっと薄くて残念だったので,染めてみます。

これまでもテールピースを染めたことはありましたが,ヘッドは初めてかな。

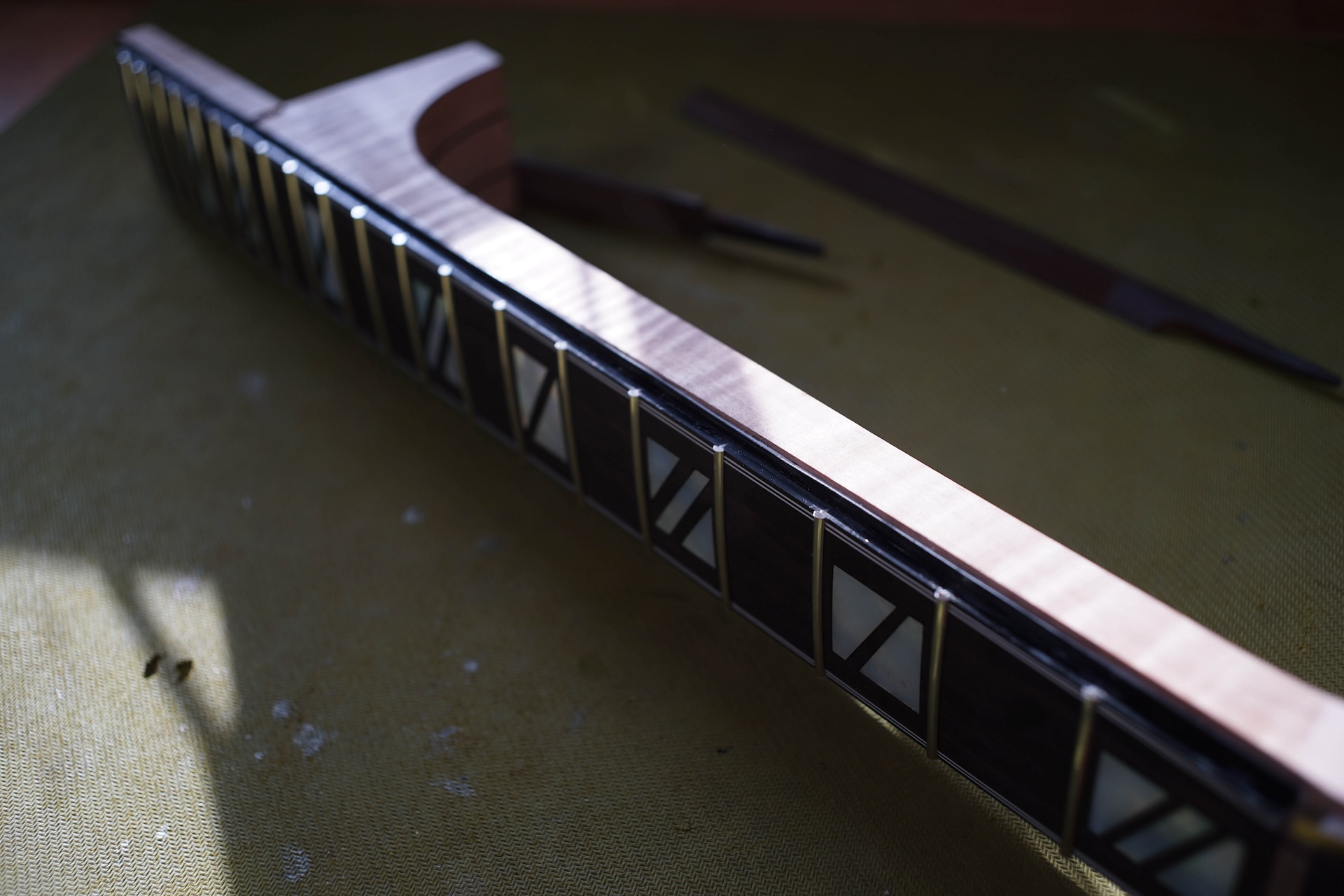

黒檀のフィンガーボードも貼りました。

Johnnyさんは,,,

バインディングの白・黒・白・黒まで完了。

アールを取ってフレットを打つ準備。

傷だらけの Body ,どの程度修復しましょうか,,。

流行の「Heavyレリック」って言えば,このままでいいのかも,,(笑。