さぁ,今日から塗装を開始しよう!と張り切ってマスキングを始めたのですが,,

おや,ちょっと待て,,,。ネックシェイプ,最終調整してないじゃないの!!(笑。

「太めですね」と言われる事が多いので,

今回はちゃんと数値を当たろうと思ってたんですが,

また手の感覚で削ったままになっていました。

DEEDEE11は,これまで計測してきたオールドギブソンに合わせようと思っていたのを思い出しました(笑。

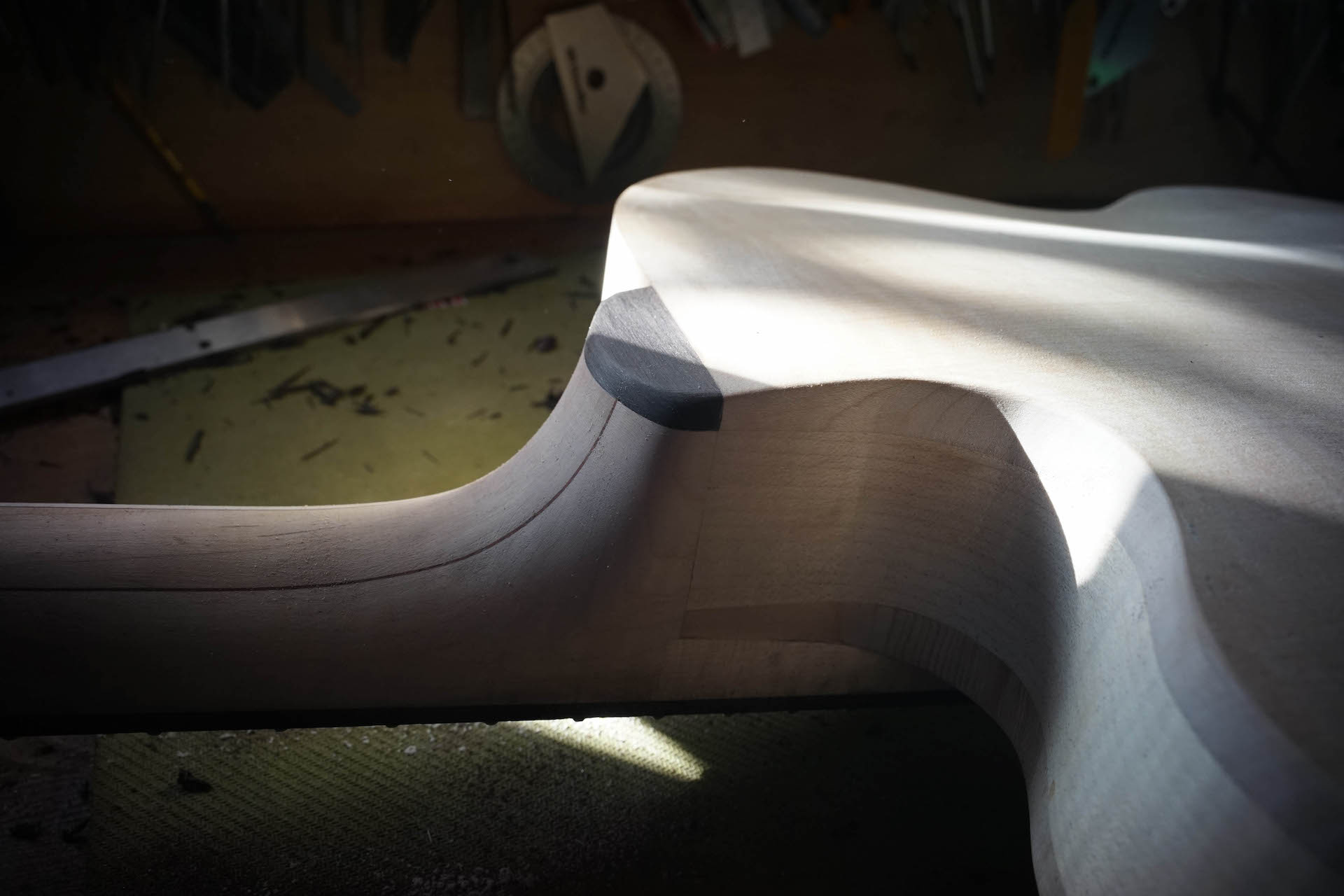

ナット幅43mmってのは,よく聞く数字ですが,んじゃネックの厚みは?。

あんまり数値見ないですよね。これまでにリペアの時などに測っていた数値は,

ばらつきはあるものの,ギブソンで1F付近は21.7mmくらい,10Fあたりで25mmってのが多いように思います。

なので,DEEDEE11はこの厚みで。

ところが,DEEDEE9の方は

「ナット幅44~45mmくらいで」とオーダーいただいてました。

「んじゃ,厚みは??」。

「がっしりした感じ」とのお言葉もありましたので,

1Fあたりを22.5mmくらいとしました。

比較的新しい年代のMartinのネックがこのあたりの厚みでしたので。

M様,いかがでしょうか。

って,こればっかりは握ってみないとわからないかもしれませんよね,,,。

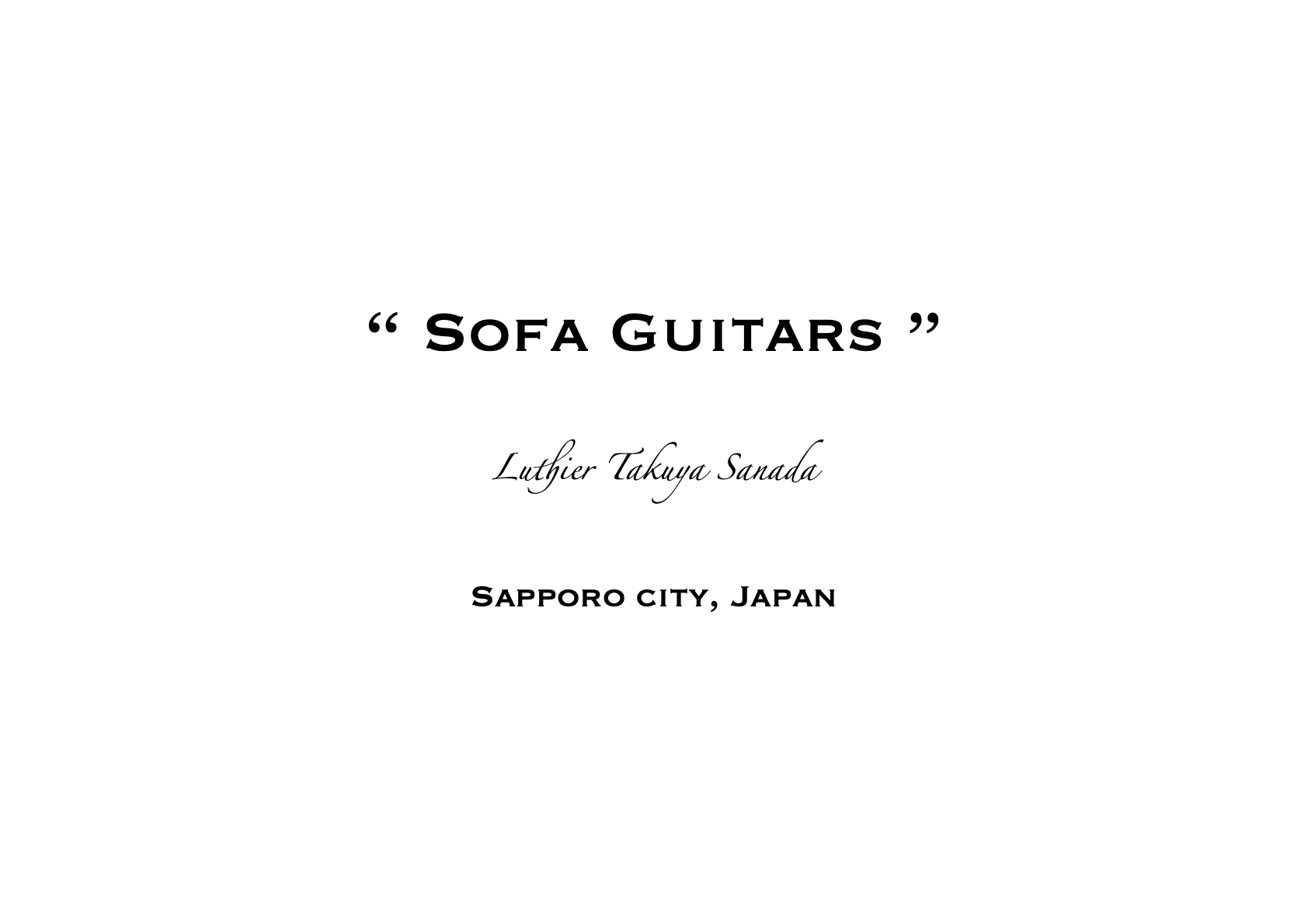

スクレーパーで仕上げたら,木目が浮き上がってきました。

今度こそ,塗装前夜の札幌です。